le petit karouge illustré

les babillages de Chinette, les coloriages de Chinou

Aujourd’hui c’est aujourd’hui

Assis devant l’écran de son portable Léon éternue. Comme il n’est plus très jeune et qu’il n’ose pas nettoyer l’écran fragile, il macule depuis des années ce miroir aux alouettes sur lequel il s’exprime souvent sans comprendre ce qu’il raconte, contrairement aux politiciens qui savent très bien convaincre les gens en leur crachant au visage des discours enthousiastes. Léon, de fait, a au fil des années perdu un bon nombre de liens avec la réalité, d’une part par la salissure quotidienne de ses éternuements, des touches du clavier encrassé, et du capot gris quand il le ferme sans s’être, au paravent, mouché. On pourrait dire de lui que c’est un vieux dégueulasse, sauf que les internautes qui le visionnent sur whatsapp ou d’autres sites de convivialité sponsorisée par les Gafaouis yankees ignorent son hygiène mentale et corporelle dans la vraie vie, ses petites manipulations d’information, ses complots cérébraux et son aspect physique allant du cou aux gros orteils de ses pieds. La réciproque est également vraie, si on braque la caméra uniquement sur le faciès de l’interlocuteur. C’est donc dans cet espace que Léon évolue et échange toute une brocante de sujets brûlants et de pensées qui valent leur pesant de poussières et de croûtes de nez immangeables ; la part de rêve seule reste nourricière.

Mais le drame réel de Léon est d’être reclus et casanier. Sa véritable alimentation, ce sont les événements du monde extérieur, les conflits, les guerres et les scandales d’un univers qui ne lui appartient pas et où pourtant il a trouvé un refuge sûr et dont nul être de chair et d’os ne saurait le chasser. Ce confort a construit son idéologie et sa vision du monde ; et ça lui suffit. Le seul trublion qu’il puisse craindre, c’est son chat Enrique, qui partage sa vie monotone. Quand Léon pianote, Enrique prenant cela pour un jeu, saute sur le clavier et bave entre les touches, interférant tout le système cognitif de l’internet de son maître. Par mégarde s’envolent alors des messages ultra sensibles sur la toile, des ordres d’attaque contre le régime astringent des producteurs de croquettes, les dossiers secrets des fauteuils en velours rouges et des vestes et chemises noires, les tentatives de coups d’état, les bureaux ovales et les empires du milieu, les barbus et les mausolées, les bombes atomiques et les petits mots d’amour que Léon écrit ou récite chaque jour à son amante virtuelle, Alexia, petits mots qui commencent toujours ainsi :

« Aujourd’hui c’est aujourd’hui. Hier c’était hier et demain sera demain. Il n’y a pas de date à rajouter. C’est toujours comme ça que ça se passe, Alexia. » Mais Léon ignore qu’Alexia a été kidnappée par les Gafaouis, et qu’Enrique en fait est un agent du Mossad, peut-être du FSB, du Hamas, un missi dominici à quatre pattes, qui sait ?

J’ai eu l’occasion, hier, de le rencontrer et de lui dire : « Léon, tu as lavé ton cerveau avec cet internet, essaie maintenant de nettoyer ton écran pour t’éclaircir la vue. Tu verras, je te le dis, le monde sera plus serein pour toi, et surtout pense à aller un peu dehors découvrir la réalité. Enrique t’accompagnera. Voilà ce que je pense aujourd’hui, car aujourd’hui c’est aujourd’hui, un point c’est tout. »

07 07 25

AK

photo illustration : festival photoreportage à Bourisp 2021

Léna et Jean (et les spaghettis de Nonna)

Léna et Jean

Léna saisit le paquet de Craven A sur la table basse, se leva tout en allumant une cigarette, puis se colla dans l’embrasure de la fenêtre ouverte. Le bruit de la rue atténua ce qu’elle me dit alors : « Jean, avec tout ce que tu as vécu, on pourrait écrire un roman. »

J’ai souri. « Léna, la tienne aussi mériterait un bon millier de pages, avec toutes les conneries que tu as faites. » Puis j’ai rajouté : « ce serait le premier tome, vu que des conneries, tu n’as pas fini d’en faire. »

Elle a souri, expulsant de ses bronches la fumée grise de la clope qu’elle serrait entre ses lèvres, et dans le regard qu’elle me lança je ne sus distinguer ce je ne sais quoi de narquois ou de malicieux. Une attitude stéréotypée de ces femmes qui savent ce qu’elles veulent, la dissimule et l’exploite. En l’occurrence je connaissais bien ce regard et le message qu’il portait. Cela peut paraître accessoire et pourtant il avait été le vecteur d’une dispute entre nous. Léna avait argué du fait que je ne cuisinerai jamais les spaghettis à la tomate comme les préparait sa grand-mère, Nonna, chaque dimanche, devant une tablée de quinze couverts, enfants (8), adultes (4) et vieux (3).

J’ai eu le grand tort de relever le défi, y compris pour quinze convives, petits et grands. J’ai tracté les boîtes aux lettres de tout l’immeuble, soit une soixantaine, indiquant dans l’invitation : « enfants sages acceptés, braillards exclus ». Puis « chaises limitées à 15, pas de tabouret ni de strapontin ».

Bien entendu, ce fut un flop complet. Les résidents prenant mon offre pour de la publicité, parmi la vingtaine de flyers qui engorgeaient leur boîte dès l’aube balancèrent tout à la poubelle sans même y jeter un œil. Suite à mes démarches, Léna en remit une couche : « tu vois, tu ne sais même pas attirer les gens, alors la pasta, je ne te dis pas ! » Ce fut la source de notre dispute, lors de laquelle nous nous battîmes à coup de jets de parmesan et de sauce tomate durant un bon quart d’heure, sous les yeux de notre chatte, Minette, qui s’était réfugiée sous l’enfilade de la cuisine, et que la vue de la couleur rouge effraie. Quand aux spaghettis, nous les glissâmes dans des sarbacanes (en fait des pailles rallongées en plastique) et chacun tira sur l’autre en poussant des cris guerriers. Ce fut un rude moment de notre vie commune. Enfin, à court de munitions, nous signâmes un traité de paix virtuel et finîmes dans le lit matrimonial (un héritage de sa grand-mère Nonna).

Mais toute fin engendre le renouveau, et la résurrection, dans un être neuf qui serait censé être un enfant, une femme, etc selon le Dalaï lama tibétain désormais proche de la mort, sauf que les chinois veulent le transformer en un plat de pâtes, afin d’anéantir toute velléité de bouddhisme et d’identité tibétaine pour prendre le contrôle de ce pays déjà conquis, sauf dans son esprit aux traditions millénaires. Comme en Occident on vénère Dieu le Père. En oubliant la pomme et le serpent, le plat de lentilles des deux frangins, le sacrifice du mouton, et, chez les juifs et les musulmans l’interdiction de consommer de la viande de porc non labellisée « faim éternelle » dans les camps de réfugiés.

Léna se leva en faisant frissonner les draps, saisit le paquet de Craven A sur la table basse, se leva tout en allumant une cigarette, puis se colla dans l’embrasure de la fenêtre ouverte. Le bruit de la rue atténua ce qu’elle me dit alors : « Jean, avec tout ce que tu as vécu, on pourrait écrire un journal. »

J’ouvris un œil et dans un demi sommeil je lui répondis : « je crois qu’il n’y a plus rien à dire ou à écrire, Léna, les hommes ont fait tout pour effacer ce qu’ils avaient construit, bâti avec conviction et réalisé pour le bonheur d’autrui. »

« Ne dis pas ça, Jean, nous sommes là, ensemble, capables encore de traverser les champs de spaghettis, de chasser les tomates sauvages et de nous souvenir des Nonna qui passaient leur vie entre la cuisine et la lessive, des hommes qui respectaient la loi de l’égalité des sexes et dansaient dans les bals des rigodons au son des cornemuses et des binious. »

Je fermais les paupières lentement, le grand sommeil allait régner dans mon crâne ; je dis à Léna, dans un dernier clignement d’yeux : « dis-moi, toi qui es à la fenêtre, qu’est-ce que tu vois dans la rue ? Qu’est-ce que tu entends? »(*)

(*) ce soir-là, on dénombra quinze victimes dans l’explosion qui frappa l’immeuble.

02 07 25

AK

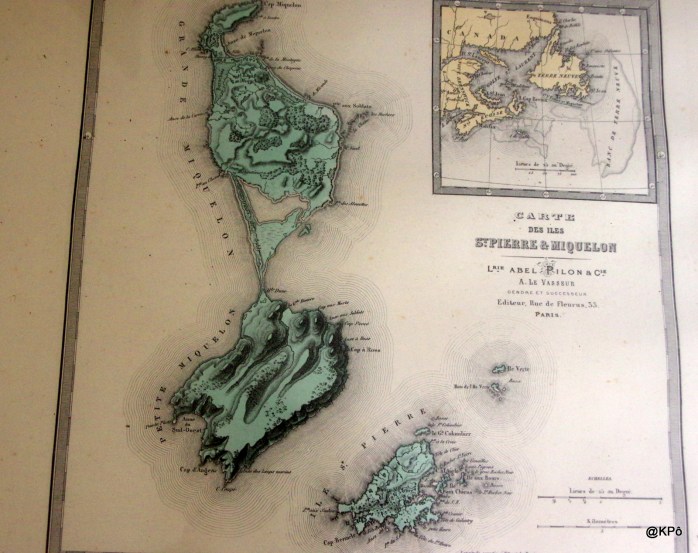

Une morue, des mourus ?(st Pierre et Miquelon)

Une fois n’est pas costume

Pour le prince portant cothurnes

Dans son palais, tapis de thunes,

Du strass brillant des lustres

Où scintillent les magouilles d’illustres

Bandits cravatés de notoriété,

Beaux manchots aux slips lessivés,

Blanchis sur la planche à billets,

Une fois n’est pas costume

Le général, (en un message posthume),

Dicta au nègre qui l’écrivit

Dans le silence du cabinet gris

Mon ami c’est parfait,

Je le lirai demain, en fait,

Après que soit finie la fête

Qu’ainsi j’annonce la belle défaite

Que j’avouerai en public

Je te le dis, blanc bec,

Dirai : c’est un nègre qui l’a écrit

Et pour mieux blanchir mon costume

Nous t’enverrons laver mon infortune

À Saint Pierre et Miquelon.

Une fois n’est pas costume

Là-bas dit-on les pêcheurs de morues

Écoutant les diatribes du prince

Riront à gorge déployée car eux savent

Qu’à Anglade ou saint Pierre

Les femmes sont belles et nues

Elles se pavanent sur ta vertu

Toi l’archevêque du Puy en Velay,

Et là, le torse nu, volcanique illusion,

Elles te dévoreront, ces morues.

05 06 25

AK

Saint Pierre et Miquelon

Robin Wight, du savoir fer aux fées bien ficelées.

Une invitation : https://www.2tout2rien.fr/les-sculptures-de-fees-aux-pissenlits-de-robin-wight/

Un peu plus ? https://fantasywire.co.uk/robin-wight/

« Je m’appelle Robin Wight ( artiste et sculpteur anglais) et je suis l’artiste qui a créé les fées du fil et fondé FantasyWire. Je suis né en 1960, fils d’ingénieur. est un artiste et sculpteur anglais

J’ai toujours été créatif et j’ai commencé à apprendre le dessin au crayon à l’école, un art que j’apprécie toujours, mais je suis passé à l’iPad ces dernières années. L’art et l’ingénierie m’ont permis, tout au long de ma vie, de créer toutes sortes de choses avec toutes sortes de matériaux.

Mon intérêt pour la 3D et la sculpture s’est développé lorsque nos enfants étaient tout petits et que je construisais des sculptures de sable élaborées pendant mes vacances à la plage. En 2009, nous avons déménagé au cœur d’une réserve naturelle où les fées devraient exister, et les choses ont changé. »

Page wikipedia (option de lecture sans ouverture de lien pour les fainéants) :

D’après son site web, Wight est né en 1960 d’un père ingénieur. Il a commencé à dessiner au crayon au lycée. Créatif tout au long de sa vie, il a commencé à créer des œuvres en trois dimensions à l’âge adulte. [ 1 ]

Carrière

Il a déclaré avoir reçu un appareil photo en 2009 et, alors qu’il l’utilisait, avoir pris une photo et y avoir vu l’apparition d’une fée. Puis, en 2010, alors qu’il réparait une clôture en fil de fer, il s’est intéressé au fil malléable. Peu après, il a créé sa première fée avec le même fil de fer galvanisé. [ 1 ]

La création de fées a débuté comme un loisir pour Wight. En 2011, il a créé l’entreprise FantasyWire. Sa carrière a débuté lorsqu’Amanda Dawson, de Trentham Gardens, a découvert son travail. Wight a ensuite été chargé de réaliser d’autres sculptures pour Trentham Gardens. En 2014, un visiteur a partagé la photo de l’une des sculptures, et la page Facebook Fantasywire de Wight a atteint 440 000 abonnés.

Robin Wight a créé quatre sculptures « Danse avec les pissenlits », qu’il appelle « One o’clock Wish ». Il la considère comme sa pièce phare et affirme qu’il s’agit de la sculpture la plus demandée. Il affirme qu’une vidéo de 20 secondes de la sculpture, intitulée « Vivre le rêve », est devenue virale en 2014.

https://comptines.tv/les_pissenlits

J’ai cueilli, j’ai cueilli,

Trois fleurs de pissenlits, trois fleurs de pissenlits.

J’ai choisi, j’ai choisi,

Les plus épanouies, les plus épanouies.

Mais les autres m’ont dit, tireli,

C’est que des pissenlits, mon ami,

C’est même pas joli.

Mais les autres m’ont dit, tireli,

C’est que des pissenlits, mon ami,

C’est même pas joli.

J’ai cueilli, j’ai cueilli,

Trois autres pissenlits, trois autres pissenlits.

J’ai choisi, j’ai choisi,

Les plus épanouis, les plus épanouis.

Et la maîtresse a dit, tireli,

Qu’ils étaient très jolis, mes amis,

Et elle a dit merci.

Et la maîtresse a dit, tireli,

Qu’ils étaient très jolis, mes amis,

Et elle a dit merci.

« J’aime bien les pissenlits », elle a dit,

« J’aime bien les pissenlits, c’est joli. »

Elle a dit : « Eh bien oui ! »

Les Fabulettes d’Anne Sylvestre

www.annesylvestre.com

Série animée de Christine Leyat et Claude Jacquin (2007)

DE LA FAUSSE REALITE DES REVES (fantaisie)(rediff)

DE LA FAUSSE REALITE DES REVES (fantaisie)

Le sable est rempli de grains de sommeil

Piquants, blonds et gorgés de soleil

Que le marchand évente, ne laissant pour uniques traces

Que l’ombre du doute et le miroir qui lui font face.

Quand les rêves abandonnent les hommes, il ne leur reste qu’une issue: le génie. Qu’est-ce qu’un rêve, sinon un abandon de soi? une mouche est plus réelle qu’ un cocher ramenant sa princesse ivre morte dans son carrosse de luxe. Le rêve brille par son absence quand le pauvre frotte les cuivres de la duchesse, et pourtant de la lampe à huile ne surgit pas le génie attendu au rythme des massages lascifs du chiffon caressant, ni des lessives fraîchement exposées aux vents coulis de l’Été, non. La mouche éperonne le sein droit de la comtesse comateuse et le cocher fouette son attelage tout en la regardant, ébahi, subjugué par tant de beauté délétère et céleste, avachie et hoquetante dans le chemin creux qui les ramène au château après une nuit orgiaque. Non. Le génie ne se dérobe pas, ne se cache point au fond des bouteilles vides qui roulent sous le siège, au risque de s’enivrer lui-même d’un tel charivari. Il regarde le rêve s’enfuir dans les yeux de l’archiduchesse et du cocher, dans les globes prismatiques de la mouche de strass collée sur le buste qui flageole, gonfle et retourne cahin-caha à sa petite existence de grande dame fatiguée par les excès, les jugements à l’emporte-pièce, la rivalité amoureuse, cette noble concurrence du néant élevée en plaisir, ces bagues devenues dagues.

Au petit matin, le génie cherche l’homme qui ramasse les rêves. Il le cherche partout, le trouve nulle part. L’homme est parti vider sa besace dans le bas d’un talus. Il trie les débris du rêve: les morceaux de sommeil, les éclats de soleil, les mots écrits, chantés, imaginés, les musiques du corps évanescent qui s’abandonne de bon cœur, les nanogrammes de bonheur dans le reflet des yeux que l’on regarde encore, même clos. L’homme scrute. Ses mains, habituées au toucher, contiennent dans leurs paumes des vies écartelées, des lignes et des cals dont les jours prolongent l’errance, vies qu’il s’ingénie à recoller de ces rêves brisés, morceaux infimes d’une absence infinie. Mais il n’y parvient pas. Parfaitement impossible, bêtement idéaliste. On ne reconstruit pas la vie antérieure, on cimente les rêves pour ne pas abandonner, abandonner le génie issu de nos propres gestes manqués, le génie qui croyait toucher l’âme en habitant le corps. Mais la marquise l’a rendue, son âme, ce matin-là, dans un bois qui jouxtait le château, quand le cocher percuta le plus beau matin du monde, celui des illusions perdues.

AK Pô

20 05 09

Les mardis de la poésie : Jean Joseph Rabearivelo (1903-1937)

Poème

Il est des pensées que fait jaillir la nuit,

épaves de pirogues qui ne peuvent se dégager des flots ;

il est des pensées qui n’arrivent pas à se hausser

jusqu’aux lèvres et qui ne sont qu’intérieures.

Épaves de pirogues perdues loin des bancs de sable,

qui se charrient simplement près du golfe.

Devant, l’on voit une terre désertique,

et derrière, l’océan infini.

Ô mes pensées, quand naît la lune,

et que tout ce qui se voit paraît boire les étoiles !

Ô mes pensées, liées, enlacées,

épaves d’une pirogue aventureuse qui n’a pas réussi,

vous êtes suscitées en un moment suave

puisque déjà se repose aux limites de la vue

tout ce que nous croyons être l’univers,

et qui est le prolongement d’Iarive-la-sereine ;

en un moment de paix, en un moment de bonheur :

il siérait bien que s’élevât du fond du cœur

le plus beau chant, le chant qui dit

la dernière élégie, la fin du sanglot.

Extraits de Points d’Orgues (1934)

Pour Armand Guibert

1

N’écrire plus que pour soi-même,

et pour une ombre que l’on porte,

et pour une autre qui vous suit !

Mais qui n’écrit pas pour la gloire,

au moins pour cet orgueil de marbre

que chacun sculpte dans son cœur ?

Allons, d’une horloge lointaine,

un son métallique lacère

les pages closes de la nuit

tandis que les flûtes de l’aube

dans le jardin sont perforées

et que déjà le vent y souffle

cette solitude peuplée,

ô mon âme ! Une solitude

de quel tumulte vain enceinte !

C’est ma défaite qu’elle annonce :

bientôt mes yeux seront fermés,

bientôt mes bras se croiseront,

et sans espoir, sans certitude

qu’ils puissent revenir des songes

ou cueillir à nouveau des fleurs !

Et c’est le temps

de murmurer notre prière

– il est une heure du matin :

« Ô Baudelaire, ô chères ombres,

intercédez auprès du Père

pour que de nous nos chants soient dignes

et ne plaisent qu’à nos amis ! »

2

Nous écrivons dans une flûte

comme d’autres sur un tambour,

et du message qu’elle apporte

le vent du soir se hante à peine.

Nous écrivons dans une flûte…

(ah ! d’autres briseraient l’image,

en la dépouillant de ses rêves,

pour la rendre moins irréelle !)

Dans une flûte, ô mon enfant,

et pour le seul enchantement

de notre ardente solitude

où chante maint oiseau sans yeux.

Extrait de la biographie : Jean-Joseph Rabearivelo (1903-1937) est sans conteste le plus grand poète malgache du vingtième siècle. Son activité littéraire — en malgache et en français —, déployée en pleine période coloniale, reflète les espérances et les difficultés d’un intellectuel théoriquement ouvert à l’intégration mais sans cesse en porte-à-faux du fait qu’il revendique à égalité son statut d’« acculturé » et la richesse de son identité malgache. En 1937, dans une situation matérielle et morale insoluble, il se suicida deux jours après qu’on refusait de lui accorder le petit poste administratif qu’il sollicitait.

Bien d’autres poèmes sur le site : https://po-et-sie.fr/poemes-inedits/poemes/

Ball(e)-trap(pe)

John balaya d’un revers de main la table basse où, quelques minutes auparavant, il avait posé ses yeux. Il ne sentit que l’œil aveugle du revolver qui pointait sur lui sa dernière lueur d’espoir, ce qui fit retomber son envie suicidaire d’en finir avec lui-même, la table basse et ses yeux désormais introuvables pour regarder la mort en face.

Ignès, sa femme, le scrutait, vautrée dans son fauteuil Chippendale, palper le petit meuble en chêne blond du Canada à la conquête de trouvailles qu’elle savait impossible, ayant dissimulé la paire de lunettes de son mari entre ses seins, engoncé dans l’échancrure diabolique de son chemisier à fleurs. Elle avait aimé John dans sa jeunesse, car la jeunesse était un cadeau en soi, alors, un homme, pourquoi pas ? Mais plus tard, quand la prospérité s’immisce dans un couple, avec les chemisiers en soie, les lits à baldaquin et les fausses tapisseries de Bayeux, les peintures de maîtres accrochées aux murs et l’escalier à double révolution, les ambitions deviennent des empires du mal être et de l’ennui quotidien. Alors, Ignès se complaisait à éprouver John, par ennui, parfois par désinvolture, d’autres encore par sadisme.

John sentit le canon froid caresser ses doigts, comme on fait allégeance à plus fort que soi, ou que l’on se condamne à destiner sa vie au néant. Un appel, pas un cri, pas un bruit. Juste cette proximité des doigts qui cherchent leurs yeux sur une table basse, en chêne blond du Canada.

Et puis, il y avait eu cette dispute. Ignès lui avait dit qu’il y avait des imbéciles heureux et qu’il en faisait partie, ce à quoi il avait rétorqué qu’il y avait aussi des putains lasses qui désespèrent les marins sur les quais des deux côtés de l’Atlantique. C’est par ces mots que leur amour cessa d’avoir été aveugle des années durant, tant le schéma de leur vie commune déchirait toute perspective. En quelque sorte, la longue vue du bonheur à vie avait cédé sa place au revolver, la vie commune à l’émancipation et, pourquoi pas, au divorce. Mais il fallait avant tout que la fatalité joue son rôle, du moins dans le témoignage de celle qui ambitionnait le magot de son époux. Un accident est si vite arrivé, surtout dans l’espace de la vie quotidienne, comme une pile d’assiettes qui se brise par inadvertance au moment de la ranger dans le grand buffet offert par la grand-mère qui y avait planqué son mari durant la dernière guerre.

John avait à maintes reprises raconté cette anecdote à Ignès qui, avec les années, en avait analysé de multiples facettes et depuis leur dispute schématisé quelques projets radicaux. Cependant, assassiner son mari en lui cassant une pile d’assiettes sur la tête, fussent-elles en porcelaine anglaise wedgwood, lui semblait très périlleux et improbable. Ne restait donc que le revolver, la table basse en chêne blond du Canada et les lunettes coincées dans son soutien-gorge.

John fit alors un geste inopiné : il saisit à l’aveuglette le revolver, le palpa méthodiquement, huma le fût du canon, vérifia que le chargeur comptait toutes ses balles ; puis il demanda à Ignès d’aller vérifier que ses yeux n’aient pas remisés par inadvertance sur la pile d’assiettes qu’il avait rangé dans le buffet une heure auparavant. En bonne épouse, Ignès se leva et se dirigea vers le meuble, qu’elle ouvrit, extirpant en même temps les lunettes de son mari de son chemisier à fleurs.

« Oh, chéri ! En effet, elles sont là »

C’est la dernière phrase qu’elle prononça, juste avant la détonation. John resta calme, un léger sourire aux lèvres. Le menuisier du village pourrait sans doute faire un beau cercueil en chêne blond du Canada, en copiant l’essence du modèle que John avait sous les yeux, enfin, pas exactement, car il avait rechaussé ses lunettes et que tout maintenant était clair, légèrement teinté de roux.

16 05 2025

AK

Les pies (poème à plumes du soir)

Les pies

Les pies épient et puis et puis

Sur la margelle du puits pépient

Sans attendre minuit

Sur le seau suspendu

Un peu d’eau éclabousse

D’argent le soleil qui se couche.

Les pies alors se font pirates

Dévalisent en buvant l’eau rare

Tout en perçant le seau

De leur bec acéré, le vident

Et de nouveau pépient

Moquant le paysan qui

Sans répit, sans breuvage,

Attendra minuit

Sous la pluie des étoiles

Pour savourer le peu de vie

Qu’offrira au matin la rosée

S’il survit ou tombe entre temps

Au fond du puits .

Et pis et pis rien de pire que des pies

Qui pépient sur la margelle du puits.

04 05 2025

AK

Famille, je vous hais !

Pour ne pas sombrer dans les simagrées d’un monde égotiste, le meilleur moyen de survivre est de dire du mal des gens, en démarrant le propos par les plus proches : la famille. Certes, la plupart de ces affables contradicteurs ont d’ores et déjà passé l’arme à gauche (un côté qu’ils pensaient fondamental pour l’avenir de leurs enfants). La famille est l’embryon de la société dans laquelle nous vivons, comme les amibes et la fission binaire lors d’un repas de famille ou la lecture d’un testament où la maîtresse du défunt est mentionnée comme légataire universelle : les paramécies peuvent aller se rhabiller, elles ne phagocyteront pas l’héritage du vieux pépère qui roupille ad vitaem aeternam dans son coffre-fort en chêne massif, loué pour la circonstance à un Lucifer roué qui en fera son affaire en revendant les cendres.

Voici ainsi exprimée ma profonde pensée sur le snobisme des familles dans lesquelles règne un « sentiment » d’être plus valeureux que la médiocrité ambiante, au sein (maternel) duquel l’orgueil du père bénit ou bannit toute réflexion, selon les portes qu’elles ouvrent ou ferment sur le consentement du chef, mais plus intimement sur la cervelle de chaque individu présent à la cérémonie du repas dominical.

On croise le couteau sur la miche de pain, on récite une prière, on dit amen puis en silence on mange la soupe et le repas de la grand-mère, qui n’est plus bonne qu’à ça depuis qu’elle est veuve. À table, on se toise du regard. Les enfants sont devenus grands et ont tous des crédits sur le dos, sans parler des enfants dont les parents qui, dans une ou deux décennies, seront à charge pour eux. Le père est peu disert. Il songe même, sans le dire, à parapher le nom de sa maîtresse sur son testament, en y ajoutant un codicille, comme une amibe : il phagocytose une vie en rose, le fieffé coquin !

La famille se congratule, parfois s’enguirlande, mais c’est le moment du dessert, préparé par une des belles-filles. Les hommes sont ivres, mais joyeux compères dans cette farce aux simagrées. Lorsque la sonnette tinte. Silence. Le père va ouvrir. « Merde, j’avais oublié ! »

Alors Dieu entre dans la maison,sa femme au bras. Madame Dieu est très élégante, mais le Barbu a mis de la lotion pour agrémenter sa barbe (qui sentait hier encore le méchoui pascal).

« Quelle chance, dit le père, il ne nous reste que deux sièges ! Je vous en prie, asseyez-vous ! »

L’assemblée se lève puis courbe l’échine vers le plancher en signe de dévotion. Bien que ce soit un parfait inconnu, tout comme sa femme (sa divine maîtresse ?), le père ayant appelé l’individu Dieu suffit à la notoriété de cette personne au-dessus des ego -pourtant indiscutables- de la famille attablée en cette sacro-sainte cérémonie du repas dominical.

Une fois installé, Dieu lève son verre et déclame en riant : « ce petit vin blanc, vous ne l’emporterez pas au paradis ! Car les vignes du seigneur ne soldent pas la sueur des hommes ! ».

« -Mais, pourtant, Dieu, rétorque Marc le puîné de la famille, notre père a prié comme nous pour réserver une place, un petit cru, quelques tonneaux dans votre vignoble, quand nous vous rejoindrons ! »

Dieu éclata alors d’un grand rire. Mais il était, il faut bien l’admettre, galant. Donc il laissa la parole à madame Dieu :

« Petits snobinards qui croyez tout connaître d’une planète dont vous ignorez la couleur et à laquelle vous rattachez vos fantasmes, vous qui initiez un langage qui ne cesse de perdre votre identité et votre folklore, vous qui êtes censés réfléchir mais ne faites qu’oublier qui vous êtes vraiment et en êtes fiers, car vous vous pensez au-dessus d’on ne sait quels nuages, de vos principes et de votre appartenance à un monde éculé ! »

C’est tonton Pierre qui lui cloua le bec (il était assez éméché, mais courageux) : « Toi et ta femme, fichez-nous la paix ! On est assez cons pour en finir tous seuls avec l’humanité ! Et s’il ne devait en rester qu’un, ce serait vous, cher Créateur !»

24 04 2025

AK

Petites vies (poésie pure)

Sans compter les jours au nombre des parapluies

Ni le soleil aux gouttes de pluie

L’amour achève ses circonférences

Sur l’alambic du nombril.

Le nain a bien vécu dans le jardin,

Le paragraphe dans le chapitre,

Et la fée du coup ne sait plus trop

Ce qu’elle assignait par magie.

Quelques verres encore et la vérité poindra.

La vérité naquit dès l’aube du jour.

Tout le monde dormait.

La lumière monta et tous s’éveillèrent.

Ils regardèrent le jour se lever

Depuis leur lit et se recouchèrent.

Les femmes chatouillaient

Avec des queues de renard

Le zizi bleu de leur mari,

Sinon, lui faisait l’ours,

Sans compter les jours qui s’enfuyaient

De sur le miroir du froid polaire.

L’ours Martin, le nain des jardins

Et l’homme des villes moyennes,

quand les femmes les chatouillent

L’ours, le nain et l’homme

Grattent les couilles de l’Écureuil.

20 12 2004

AK

Commentaires récents