le petit karouge illustré

les babillages de Chinette, les coloriages de Chinou

Songes et mensonges, une très belle nouvelle de la Grande Île

SONGES ET MENSONGES : une nouvelle de Michèle Ferrand (mise en ligne avec son autorisation). Photos de Pierrot Men, photographe.

Note : cette nouvelle faisant 60 pages, je la présente en plusieurs épisodes de 10 pages ici. Merci.

Lena est morte à l’hôpital d’Antsirabe, elle venait d’avoir soixante ans. On arrivait à la fin de la saison fraîche. Les voyageurs en partance pour le Sud, qui avaient quitté Tana aux aurores et faisaient leur première halte à Antsirabé vers dix heures, enlevaient prestement leurs parkas sous l’effet de soudaines bouffées d’air tiède mais les nuits restaient froides et la brume était dense sur les Hautes Terres dans les petits matins frisquets. Le soir, dès le déclin du jour, il fallait se couvrir. La vieille Lena était morte au coucher du soleil, pendant ce court instant où le ciel devient violet et que les premiers frissons vous prennent d’un coup. Elle était partie sans personne à ses côtés, sans respect du rituel en vigueur pour une dame. Elle avait longtemps nourri l’illusion, qu’à l’instar des vieilles femmes qu’elle avait accompagnées de l’agonie au tombeau, elle pourrait attendre sa propre fin chez elle, allongée sur sa couche, livrée à la contemplation curieuse de toute une parentèle accourue pour la circonstance, une parentèle fidèle, réconfortante, une vaste famille venue de tous les coins de l’Île, alertée par radio, qui n’aurait pas hésité à se lancer sur les routes

défoncées et boueuses ou sur d’étroits sentiers à travers les hautes herbes, toute une assistance qui aurait attesté qu’elle avait été une femme de bien, pilier d’une nombreuse famille élevée dans le culte des ancêtres et de la religion et qu’il n’existait personne au monde pour lui reprocher la moindre faute. Elle aurait aimé fermer les yeux avec le regard des vivants posé sur elle, bercée par la parole bienfaisante des siens qui lui auraient accordé leur ultime bénédiction. C’est ainsi qu’elle aurait voulu mourir avant d’entamer, délivrée et sereine, sa seconde vie dans la demeure paisible à jamais, l’espace sacré du tombeau. Une mort annoncée, une mort comme il faut, une mort heureuse en quelque sorte et dont chacun eût été satisfait. Les choses ne s’étaient pas du tout passées ainsi. Elle paraissait si forte et ils avaient tellement l’habitude de la voir plantée sur deux jambes aussi solides que les piliers d’un temple que, naturellement, ils n’avaient rien vu venir. Seul Malala s’était laissé effleurer par un doute mais il n’avait pas creusé plus loin. C’était son fils cadet, le seul de ses enfants à n’avoir jamais quitté ses jupes bien qu’il fût marié depuis un an. Tout récemment, elle lui avait dit l’air de rien qu’elle regrettait mais qu’elle ne vivrait sûrement pas assez longtemps pour voir naître l’enfant qu’ils venaient de mettre en route, lui et la silencieuse Mia aux joues roses, à l’air si enfantin encore, sa jolie petite épouse enceinte de sept mois. Et Malala, qui donnait dans les croyances

comme eux tous, s’était dit bon, mon enfant va naître, alors quelqu’un d’entre nous va mourir. Et il s’était arrêté là. Penser à la mort de sa mère eût été sacrilège. Si bien que lui qui ne l’avait jamais quittée un seul jour de toute l’année, n’avait pas hésité à s’embarquer, la semaine fatale, dans un taxi-brousse à destination de Fianarantsoa pour des affaires de rizières dont les parents de Mia l’avaient chargé. Trois jours plus tard, Lena mourait abandonnée sur un méchant grabat de l’hôpital municipal où Nirina, la fille aînée, s’était décidée à la faire transporter, au dernier moment, en catastrophe, trop tard. On avait ramené la défunte en pousse-pousse, avec un type déguenillé qui courait devant pieds nus, un pousse-pousse orné, sur le pourtour de la capote, d’une charmante petite frange rouge qui dansait gaiement au rythme de la course et des cahots. Le type avait sué sang et eau pour remonter les rues jusqu’à l’épicerie de briques crues où Lena avait vécu et travaillé les dernières années de sa vie, là où s’étaient déjà entassés quelques membres de la famille et les premiers curieux. Gus avait devancé tout le monde. Gus l’errant, le déchu, Gus qui avait pris un peu plus la fuite à chaque nouvel enfant, qu’on n’avait plus revu depuis des années, Gus dont tous s’accordaient à dire qu’il était resté d’une étonnante jeunesse et qui venait de se mettre en ménage avec une femme de trente ans sa cadette, Gus qui avait déboulé à la porte de l’épicerie dans ses

petits souliers, profil bas, mais escorté de quatre représentants de sa branche familiale, une branche huppée qui en étalait, les hommes dans des costumes neufs, leurs femmes drapées de lamba1 de soie brodés par les religieuses de Tana, des gens qui roulaient voiture et qui avaient sauvé la dignité du Père en participant pour moitié aux frais d’obsèques. Gus était bel et bien là, comme pour effacer d’un coup dix-huit années d’absence, comme s’il n’avait été qu’un mari ordinaire en deuil d’une épouse ordinaire. Après une poignée de main sans chaleur, Malala lui tendit un siège de mauvaise grâce. Mais lorsque les jeunes gens de la chorale du quartier et les religieux de la paroisse entamèrent les premiers chants, Gus mêla avec ferveur sa voix aux chœurs funèbres, ces chœurs qui donnaient la chair de poule tellement c’était beau quand on les entendait monter des jardins et des maisons des morts, puis envahir la nuit malgache et porter loin de colline en colline. La célébration se tenait à l’extérieur de l’épicerie car celle-ci n’aurait jamais pu contenir l’assistance nombreuse qui gonflait peu à peu, chacun se posant en vigilant gardien des rites. Lena avait été une dame connue, respectée, issue d’une caste noble et personne n’avait oublié l’ancien temps de sa splendeur. Il eût été inconcevable, pour la dignité de tous, de ne pas lui rendre les hommages coutumiers

.1 Lamba : sorte de longue écharpe de soie blanche dont l’art de la draper a une signification.

Les enfants assuraient le service mais c’était surtout Nirina qui commandait les opérations, faisant circuler au dehors du café bien chaud, des tartines, des croquants aux pistaches grillées, des bonbons et des boissons sucrées. À l’intérieur de l’épicerie, dans la pièce attenant au magasin, des retardataires, curieux et compassés, contemplaient une dernière fois la forme massive et raide de la Mère allongée sur sa couche, un vilain sac plastique rembourré d’herbes sèches, dont l’étroitesse et la dureté ne l’avaient jamais vraiment gênée, elle s’y était habituée depuis l’époque des vaches maigres, quand Gus avait cessé de rapporter de l’argent à la maison et qu’ils avaient tout vendu. Elle gisait là, protégée des manigances des sorcières par une grande bâche tendue devant la porte car on ne voulait pas qu’une ensorceleuse aux desseins mauvais ne vînt la changer de place en la tirant par les pieds. C’est pour cela aussi, qu’avec l’électricité qui se coupait une nuit sur deux, on avait fait provision de chandelles de sorte que la pièce restât toujours éclairée et que les démons en fussent écartés. Elle gisait là, comme une baleine échouée après la tempête, toute auréolée de son martyre, au fond du petit rez-de-chaussée, deux pièces en tout et pour tout, l’une pour le magasin, l’autre pour la vie privée, deux pièces qui constituaient le dernier havre de Lena.

On entrait dans le maison par le magasin qui était petit, sombre et sale. Boîtes de lait Gloria, paquets de sucre de canne en poudre, biscuits, bougies, savonnettes Cadum, pains de savon séché qu’on revendait par petits tronçons, paquets de cigarettes locales qu’on pouvait acheter à la tige, corned beef, thé en vrac, canettes de soda, bocaux poussiéreux de bonbons emmaillotés dans du papier défraîchi, vieux beignets rassis qu’on n’avait pas osé jeter par superstition, de ceux que la morte avait encore cuisinés dès trois heures du matin huit jours auparavant pour les revendre aux gamins de l’école d’à côté, tout ce bric-à-brac était dispersé sur des planches noirâtres derrière un comptoir crasseux et constituait, avec quelques sacs de riz et de farine entassés dans un coin, tout le stock rassemblé par Lena. Pas de vitrine, pas de fenêtre, mais une grande ouverture rectangulaire dans le mur, qu’on rebouchait dès que la nuit tombait au moyen d’un panneau de bois bloqué de l’intérieur par une barre de fer. C’est entre ce panneau et le comptoir, sur un matelas à même le sol, que Malala et Mia dormaient, coincés à un bout par deux valises qui contenaient leurs vêtements et à l’autre par une malle de fer qui gardait, hors d’atteinte des rats, leur provision de riz jusqu’à la prochaine récolte. Et ils dormaient de plus en plus serrés à cause du gros ventre de Mia. Le magasin donnait sur une chambre que la Mère avait partagée pendant cinq ans avec les filles de Serge, son deuxième garçon. Pour caser les deux lits extrêmement étroits, les deux filles se serrant dans l’un et la grand-

mère dormant dans l’autre en vis-à-vis, il avait fallu condamner une fenêtre et une porte qui donnaient autrefois sur la cour de derrière, là où une sorte de cagibi servait à la fois de WC, de cabinet de toilette et de dépôt de charbon de bois que Lena revendait par petits sacs. Maintenant, il fallait faire le tour. Dans les renfoncements de la porte et de la fenêtre bloquées, sous les lits, partout où c’était encore possible s’empilaient des bidons d’huile pour faire frire les beignets, des soubiques2 remplies de lambas, de couvertures et de linge soigneusement pliés ainsi que des valises en carton bouilli rarement ouvertes, mystérieuses gardiennes du passé. Une grande table rectangulaire séparait les deux lits mais, comme elle servait d’appui au vélo de Malala et qu’elle était encombrée d’objets – vieille machine à coudre, berceau du petit à venir, matelas de Malala et Mia roulé pour la journée, chaîne hi-fi Sony noyée sous la poussière – on n’y prenait jamais les repas. Pour manger, chacun prenait sa part de riz dans la gamelle sur le fatapera3, rajoutait quelques brèdes4, et, s’il y en avait, un morceau de poulet ou de bœuf en sauce, emportait sa ration et s’installait par terre, l’assiette calée sur les genoux. Le seul regard vers le dehors était une antique fenêtre qui ne s’ouvrait plus, dont deux carreaux fêlés avaient été consolidés par du scotch, qui était devenue presque opaque, striée de sillons dessinés par la pluie dans la

2 Soubique : vient du mot sobiko qui désigne un panier ou une corbeille tressés.

3 Fatapera : brasero.

4 Brèdes : herbes plus ou moins pimentées.

poussière et qui ne laissait plus passer que très peu de jour si bien que, même par grand soleil, on laissait toujours allumée l’unique et faible ampoule constellée de chiures de mouches qui pendait du plafond. En réalité, depuis des années, régnait une pénombre froide, tenace, peuplée des fantômes qui hantaient l’esprit de Lena. Mais, en cette veillée de deuil, chassés par tant de chandelles allumées et le défilé silencieux des vivants, les fantômes, semblait-il, avaient déserté. Les visiteurs frissonnaient. Vraiment rien, dans cette pauvre pièce pour réchauffer l’âme : les murs lézardés, tendus de toiles d’araignées, l’épaisse couche de poussière qui recouvrait tout, la ficelle qui servait d’étendage pour le linge, le plafond maculé d’auréoles sombres, tout mettait en évidence la dégringolade de Lena depuis l’heureux temps de Diego, quand ils habitaient la grande maison de la Compagnie, toute une maison pour leur seule famille, avec des chambres garnies de lits confortables pour chacun et une cuisine équipée d’un réfrigérateur, du temps où le Père rentrait encore tous les soirs et qu’il faisait réciter leurs leçons aux enfants. Un élément de décoration, dans cette pièce qui en comportait si peu, sautait aux yeux. Il avait conforté la Mère chaque soir avant qu’elle ne s’endorme car il disait qu’elle serait un jour récompensée de ses peines et qu’il fallait continuer de vivre malgré les chagrins, malgré l’abandon de Gus, malgré la trahison de Nirina. C’était un lamba à fond bleu, punaisé aux quatre

coins sur l’un des murs, portant une inscription en grandes lettres noires à laquelle l’orientation des lits ne permettait pas de se soustraire dès que l’on était couché : « Ny teny fiainana ho an’ny olona rehetra« , ce qui voulait dire : »Dieu a promis la vie éternelle à tous les hommes« . Posés sur la table, des cadres avec des photos qui parlaient… À part, en noir et blanc, il y avait Noro, celle des deux filles qui ressemblait le plus à sa mère. Ce qu’on voyait, c’était une fille moderne aux cheveux courts, sexy dans un jean serré et un T-shirt moulant. Noro, dont la rumeur disait qu’elle couchait avec n’importe qui à seize ans et qui s’était suicidée à dix-sept. Une jeune fille dont plus jamais personne ne prononçait le nom et cependant, sur la table, c’était elle qui trônait. Et si on ne parlait plus d’elle maintenant, il est tout aussi vrai que pendant plusieurs années, Lena avait exigé qu’on ne l’appelle plus autrement que « Mama de Noro ». Ce qui frappait tout autant, sur une photo de groupe plus récente, une photo en couleur prise à l’occasion d’un dernier repas familial autour de la Mère, c’était un gros trou au centre. Il restait là une famille incomplète dont naturellement le Père était absent, où l’on reconnaissait les deux fils préférés, le cadet Malala flanqué de sa petite femme et l’aîné, Désiré sans la sienne ainsi que les deux filles de Serge, un portrait de famille saccagé en plein milieu par un trou aux bords hachés, furieusement découpé avec de mauvais ciseaux : quelqu’un avait voulu décapiter un personnage féminin. Mais on savait bien que le visage disparu,

c’était celui de Nirina et que c’était le farouche Malala qui, dans un accès de rage, avait voulu la punir ainsi, vouant sa sœur aux flammes de l’Enfer. Malala était pieux, ombrageux et sauvage. Presque toutes les dames sont arrivées. Drapées, raides, pincées, flanquées d’époux que finalement elles relèguent au second plan et laissent s’installer où bon leur semble. Elles ont déjà défilé devant la défunte, se regroupent maintenant à l’extérieur, soulagées de pouvoir respirer un peu d’air frais. Les unes après les autres, elles prennent place sur des chaises en bois empruntées à l’Église de la paroisse et disposées en demi-cercles concentriques au dehors, devant l’épicerie. Elles échangent des messes basses, font le décompte des présents et des absents, hochent la tête devant la bonne tenue du dernier hommage rendu à Lena. Elle est là aussi, la Simplette, l’aînée de Nirina, la bâtarde à l’œil à demi fermé, et c’est une présence étrange que cette fille d’une quinzaine d’années, qui semble ne rien voir ni entendre, dont personne n’a l’air de connaître le nom, qui boite et qui porte, enfoncé jusqu’aux yeux, un vilain bonnet de laine rouge tricotée. Avec les filles de Serge, elle s’affaire, apporte les plateaux chargés de tartines, remplit les verres de soda et de coca mais, contrairement à ses cousines, elle n’a pas l’air d’être là, glissant comme une

ombre dans la lumière des bougies, malingre fillette encore qui voudrait faire oublier son existence, ne parlant à personne et à qui personne ne parle. Et elle ne regarde pas Gus et Gus ne la regarde pas.

MF (à suivre)

Addendum à l’article d’aujourd’hui « un témoignage émouvant ». (par Michèle F., mail reçu ce jour)

Voici donc : la petite fille :

J’évoquerai pareillement le souvenir de Lili Marlène. Ah ! Lili Marlène ! Une fillette d’une dizaine d’années, que j’avais baptisée ainsi spontanément sans trop savoir pourquoi, sans doute le regard, trop lourd, les paupières bleues comme fardées, et les cernes plus foncés encore, le surnom m’était venu comme ça. Jamais je n’oublierai Lili Marlène, dont les yeux et la bouche, accablés de malheur, lui donnaient l’air de n’avoir jamais eu d’enfance, qui avait élu domicile dans le renfoncement des portes du Prisunic et qui se cramponnait à mes jupes quand je faisais mes courses pour avoir… une savonnette, c’est ce qu’elle me demandait toujours. Lili Marlène voulait-elle se laver ou revendre le savon un peu plus loin pour quelques sous? Pour mériter ce que les clientes du Prisunic voulaient bien lui laisser, elle portait leurs lourds cabas jusqu’à la portière d’une toyota ou d’une jeep, tâchant, malgré le nourrisson ligoté dans son dos, de trottiner assez vite sur ses petites jambes pour rester dans le sillage de la dame, le sillage de « Madame Zip », ou de « Madame Toyota » comme elle disait.

Faites-en ce que vous souhaitez, je vous fais confiance, je suis trop vieille pour chercher des noises et assez vieille pour être indifférente à ma production.

MF

___________________________________________________________________________________________________

Avec mes sincères remerciements. Sachez qu’on n’est jamais trop vieux, tant que l’on est vivant(e) et plein(e) d’humanité (une denrée qui devient aussi rare que l’eau dans les champs alors que les larmes coulent à flots sur les terres d’abondance et réduisent les peuples à l’esclavage et son intolérable misère)

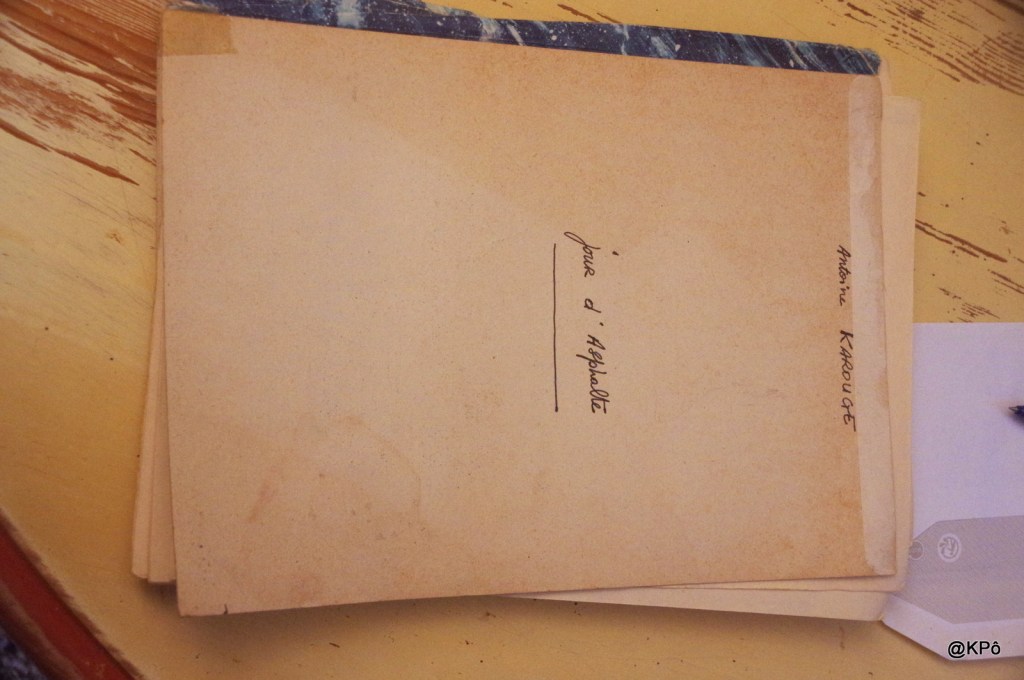

Antoine Karouge

Un témoignage émouvant (1995)- Madagascar a faim depuis longtemps !-

Suite à mon papier intitulé « Madagascar, la faim de tout ! » j’ai reçu ce témoignage (daté de 1995) qui m’a ému et que je me permets de rapporter ici (avec l’accord de son autrice, MF, que je remercie).

À Madagascar, les enfants jouent dans les flaques d’eau, en loques et presque nus. Mais ils rient quand la pluie vient, il recueillent dans leur mains une eau pure qu’ils peuvent boire enfin. Ils n’ont rien mais ils rient. Ils ont faim mais ils rient quand même, fiers petits gamins à la redresse, jusqu’à ce qu’ils en meurent.

D’un tas de choses vues, je retiens une image : ce petit garçon, dont la mère, pauvresse en haillons, avait fait un esclave mendiant. Il devait avoir six ou sept ans, mais peut-être plus, tellement c’était difficile de déterminer à vue d’œil l’âge de gamins sous-alimentés aux visages de vieux. Chaque jour, tout juste vêtu d’un bout de chiffon crasseux noué autour des hanches en guise de cache-sexe, l’enfant était conduit par sa mère jusqu’au trottoir qui longeait l’Ambassade de France et elle le forçait à rester couché en plein travers, là où seraient bien forcés de l’enjamber les riches étrangers, ne s’éloignant qu’après avoir barbouillé le visage de son fils d’une mixture noirâtre pour faire croire qu’il avait vomi cette bouillie répugnante, l’obligeant à simuler sa propre agonie en plein soleil toute la journée, elle, tapie sous son lamba* à quelques mètres de là, ne quittant pas des yeux l’enfant nu, haranguant les passants d’une voix éteinte et geignarde, son long bras maigre tendu jusqu’à les forcer à faire un crochet pour l’éviter, et surveillant le gobelet de ferraille où tombaient quelques pièces de temps en temps. C’était insoutenable.

J’avais tenté une petite action, frappé à plusieurs portes et j’en avais été pour mes frais. Ni le médecin malgache qui avait son cabinet de l’autre côté de la rue et dont la salle d’auscultation donnait juste sur l’affreuse scène, ni les assistantes sociales, ni les religieuses italiennes qui œuvraient en ville en recueillant un certain nombre de démunis, personne n’avait voulu s’en mêler. Tant que le garçon rapportait, jamais la mère ne voudrait le confier à quiconque. Les lois ne permettaient pas de l’y obliger. Le résultat de ma démarche fut que la police obligea les malheureux à tenter ailleurs leur affreux stratagème, peut-être sous l’un des tunnels de la ville, dans l’horrible puanteur des gaz d’échappement de tous les vieux bus et tacots qui pétaradaient, là où le spectacle offenserait moins les yeux des nantis.

Pardonnez-moi d’avoir été si longue. Madagascar me tient à cœur.

MF

Chanson (des brâmes, des serfs, des villes.)

Chanson

Pas de lit libre

Où vivre endormi

Pas de Lilly ivre

Aux jambes offertes

Pas de cuivres

Ni de tonalités

Alitées

Aimer devient dur

Métro tramway

Mère Tape dur

Mère Tapine dur

Pas d’hôtel André

Où garer tes chaussures

Ni de pays où arriver

Pas de Lilly ivre

Ouverte comme un livre

Ce soir

Ni de tonalités

Alitées

Aimer devient dur

Métro tramway

American can (Jerry)

Nevermore

French cancan

Mort quand ?

Aimer devient dur

Pas de lit libre

Horaires mammaires

Comme dans un livre ouvert

Faut choisir entre l’antre et l’ovaire

Un seul unique itinéraire :

Amour cinéraire

Pour s’endormir dans un bon lit

La bouche en fleur

Le cul en cœur.

AK

19 12 1987

Ah, si j’étais fils de…

Ah ! Si j’étais fils de pute

Deux doigts de sommeil

Me suffiraient à vivre

Dans le whisky-Saudade

J’inviterais mes femmes

A partager ma mélancolie

Dans un lit à ressorts

Jonché de talons-aiguilles

Je dirais aux horloges

Que j’ai changé d’adresse

Et qu’elles ne me sonnent

Qu’à chaque paire de fesses

Je visiterais les rentières

Au rendez-vous des gares routières

Baiserais les roturières

Et l’arrière train des gardes-barrières

Ah ! Si j’étais fils de pute

Deux doigts de sommeil

Me suffiraient à vivre

Dans le whisky-Saudade

J’aurais de l’expérience

Une chaire à l’Académie Démence

Je serais le Bossuet

De la bicéphalité

J’inventerais des cons nouveaux

A savourer dans l’intimité

Des truculences à têtes de veaux

A déguster en fines tranches

Je parlerais droit dans les yeux

Au plus pèlerin des vieux

De l’ithyphallie des rétines

De la callypigie des copines

Je dirais j’ai cent ans

A ces pucelles du collège

Et à leur sourire de Joconde

Ma peur en elles florissante

Je visiterais les rombières

Les femmes aussi à parts entières

Et finirais au cimetière

Dans l’arrière train d’une garde barrière

Ah ! Si j’étais enfant de putain

Je saurais quoi faire de mes mains

Cueillir la vie au jour le jour

L’amour l’amour et même l’Enfer

Mais baste je suis un fils de chien

Et fais où on me dit de faire

Et c’est précisément là

Que je voudrais être fils de p…

AK

(24 04 1988)

Histoire pour les enfants sages (mais pas qu’eux)

La vie est parfois cruelle pour le commun des mortels, mais elle l’est chaque jour pour les montreurs d’ours que l’absence d’animal a rendu, fatalité supplémentaire, chômeurs. Et si la race de ces plantigrades s’est fortement restreinte, celle des montreurs d’ours a quasiment disparue. Quelques rares spécimen hantent encore les pistes sablonneuses d’un vague désert circulaire, mais le nomadisme des montreurs d’ours, autrefois légendaire, n’apparaît plus dans notre société actuelle que sous la forme d’une illusion d’optique, tant il faut avouer que sous leur épaisse fourrure, nul ne saurait constater la présence qui de l’animal, qui de l’humain.

Toutefois, pour peu que l’on y prête attention, et que l’on soit initié à certaines pratiques, il sera possible d’approcher de près ces personnages étranges que sont les montreurs d’ours. Le repérage en est simple. En effet, bien que soumis aux rudes épreuves de la misères uns promènent encore leur humaine progéniture dans les vastes parcs des métropoles. Il faut noter ici que le meilleur moment pour les apercevoir se situe exactement trois heures après le coucher du soleil. Là, en effet, tapi dans quelque épais fourré, vous tenant à l’affût, vous aurez toutes les chances d’en surprendre un et, si vous êtes enclin à une chance exceptionnelle, de l’entendre parler à son enfant.

Alors dans la nuit fraîche de l’automne, vous verrez le montreur d’ours dresser son index vers les cieux, et dire à son fils :

« -Regarde, elles sont là, mère et fille, endormies ; elles ronflent… »

(Manifeste Ringard)

juin 1982

AK

Jour d’asphalte (19)

(Lucrein était bon, sa sœur cadette lui était toute dévouée. Parfois, lorsque Cristoflinn les emmenait en balade, il plaçait Véronique sur ses épaules ? De façon à ce qu’elle vit la nuit, ou l’aube d’une humanité différente. Tous trois étaient complices. Lors d »une promenade en montagne, la petite Véro confia à son grand frère ce qu’elle avait vu du haut de ses épaules.)

L’aube venait à peine de poindre sur la cime du mont où, essouflé, Lucrein s’était juché, la portant. Elle lui déclara que du promontoire confiant elle ne voyait que misère et guerre, que gens affamés et tristesse. Tout s’agitait d’un continent à l’autre, que les meurtres se consommaient comme des régimes sans sel, qu’elle était effrayée. Lucrein parut troublé. En chancelant, il reposa sa sœur à terre. Les boutons rouges qui éclosaient ainsi avec tant d’aisance dans son jardin d’enfant pubère n’étaient-ils que balles perdues, qu’étoiles filantes meurtrissant les mathématiques de la vie par le sang des rêveries ? Cristoflinn beurait des tartines au pied des pré-montagnes. Ses courbes harmonieuses déconcertaient Lucrein ; il n’osa pas lui poser la question : « pourquoi les hommes ont-ils faim ? » Mais il songea que ce serait appeler midi quatorze heures. Sa mère ne savait même pas pour quelle raison son père s’était suicidé. Peut-être par état d’esprit, par vague à l’âme, celui dont le siège s’appelle homosexualité ? Mais à ce stade de pensée c’est au jardin des plantes qu’il faisait allusion. Et dans le vivarium sa voix mua. L’immeuble vibra même lorsqu’il se fit quelques réflexions à voix haute. Les garnements durent changer de matériel pour le houspiller.

De lourdes et sonores guitares électriques franchirent les murs de sons en cette fin d’été. De violents festivals orages fracassèrent l’air ambiant. L’atmosphère s’en ressentit. Lucrein, en haut de sa tour, venait désormais muni d’un fauteuil dans lequel il s’asseyait, disloquant les sons, et annihilant le tellurisme des humains. Les nuages ne faisaient plus guère office que de mur sonique. Il en tomba malade par la suite, mais durant quelques semaines il put jouir de la profondeur du bleu du ciel, malgré la guerre civile qui s’étalait à ses pieds. Mais l’horizon rougeoyant fuyait dans la noirceur, plus rapide que d’habitude. Alors il regagnait son ancestrale place quand l’astre achevait son parcours, et se faisait surprendre au pied de l’immeuble par les railleries des petits monstres qui tentaient en vain de violer Véronique. Et l’éternel processus se réalisait. Son épiderme dépendait de ses réactions et ainsi fleurissaient les gros boutons purulents, roses écloses par la coupe trop pleine. Alors les coups fusaient, esquisses involontaires d’un dessein maladroit. L’adolescence piétinait ses feux sacrés.

Puis vint l’hiver, où les gosses alités mangeaient de grosses grippes en forme de cahiers. Beaucoup moururent. Lucrein aussi fut atteint par la terrible maladie. Des scarabées dorés dansaient devant ses yeux gonflés. Il convoitait sans cesse les astres lorsque, la nuit tombée, ses hypothèses géométriques s’unissaient à ses troublantes hallucinations. Cristoflinn convolait en justes noces avec l’Avenir. Du pubis de Lucrein les poils à son toucher frissonnaient. Véronique mourrait sans protection. Il se leva, et encore vacillant sous la fièvre, gagna une nouvelle fois l’ultime étage du bloc immobilier, puis par l’échelle de service, la terrasse. Un clair de lune franc et glacial régnait entre les cheminées et les antennes.

Deux ombres se découpaient, étrangères au lieu. Curieuse parenté, elles étaient là, assises en robe de chambre, contemplant les étoiles. Son vieux fauteuil, blanc de givre, cherchait l’éternité. Il s’y installa, sans mot dire.

Le visage de Cristoflinn, le regard de Véronique, étaient impalpables. Ce qu’il observait, à présent, c’était ces deux visages, et non plus les étoiles. Il comprenait qu’un monde immense secrétait d’encore magiques fleurs, espaces isolés d’une réalité nouvelle. Puis elles le regardèrent à leur tour ; et ce visage où, malgré la lueur blafarde de la lune d’hiver, éclosaient les éphélides, se métamorphosa en galaxie vivante, en errance amoureuse. Mêlant leurs regards dans la vaste prairie où couraient les désirs, ils surent que plus jamais la sécheresse des cœurs ne ferait couler leurs larmes.

Ils restèrent ainsi, jusqu’à l’aube, immobiles. Les gamins de l’immeuble ne troublèrent qu’un instant leur retour dans la cage d’escaliers. Déguisés en indiens ils poussaient de grands cris, sans savoir qu’eux aussi appartiendraient au génocide. Car la quinzaine d’enfants gesticulants, épargnés par la maladie dite des cahiers ne vivaient en fait que leurs derniers instants de joie. Lucrein lui-même doutait de son rétablissement. Les scarabées dorés firent place à d’étranges machines conduites par des hommes en gris. Au-dessus des nuages voltigeaient les satellites, au ras des eaux voguaient les porte-avions. Contre les murs des HLM s’écrasaient les premières rumeurs de la guerre. Cristoflinn un soir ne revint pas. Les gosses, une dizaine, finirent par violer Véronique, et succombèrent des suites de leur acte.

AK

Le toréador qui regardait la Méditerranée. (En prime, de petits crobards)

Le toréador qui regardait la Méditerranée

Je crois qu’il vient de gagner deux oreilles

Sans la queue.

L’arène l’a souillé mais il a conquis

Le droit d’y rentrer de nouveau.

Là, il est entre l’arène et la basilique.

Pour moi, il est au-delà de l’acte.

Mais il est déjà devant le prochain taureau

(une étrange lumière illumine sa montera.

Il vogue entre l’animalité et le divin.

Entre temps, il n’est rien.

Il ne prend donc aucun visage, bien que

Quelque part en lui la souillure rayonne.

Son habit de lumière.

Le siège qui le porte est visiblement trop petit.

C’est que déjà son avenir est joué.

Il périra par les cornes qu’il embrasse

Pieds de chaise qui tendent vers le taureau

Leurs banderilles non exhaustives.

A le voir on ignore s’il tend vers

La Méditerranée ou vers la Mort.

Mais dans son dos il y a le sang

Qui reste l’ombre de sa lumière.

28 08 1988

AK

(réflexion sur un dessin du 23 07 1988)

(Le scan n’a pas pris en compte le fond rosé de l’original…Petit matos !)

Quelques crobards de cette époque :

Madagascar, la faim de tout !

Tout d’abord, cet article Reporterre du 11 10 2021 : (extrait)

Dans le sud de Madagascar, la « pire sécheresse du pays depuis quarante ans », aggravée par le changement climatique, cuit les cultures. En résulte le « kéré », la famine, qui pousse les Malgaches à se nourrir d’épluchures de légumes, de feuilles de cactus et même de cuir tanné bouilli.

La suite est à lire dans Reporterre.

En contre-point, quatre poèmes malgaches à lire sur le site https://fr.globalvoices.org/2016/02/14/195082/#

De la même manière, un autre texte moins connu de Rado, traite aussi de la douleur silencieuse d’un coeur meurtri.

Georges Andriamanantena (Rado) , via sa page Facebook.

Voici un de ses poèmes, Ho any ianao (Tu iras la voir), un extrait :

Tu vas la voir, mais…

Ne lui parle pas de ma souffrance,

Laisse-la ignorer la morsure de la douleur

qui déchire mon être,

dans les rets où elle m’a attrapé,

Mon coeur transpirant qui m’étouffe en silence

au milieu de la nuit

quand je pèse ma destinée,

Ne la laisse pas savoir !

[..]

Tel est mon message. N’oublie pas.

Et Adieu !

Mais avant d’aller,

cette main qui est la tienne, qu’elle ne touche rien,

avant de s’unir à la sienne…

Oui, c’est tout. Fais bon voyage.

Et je t’en prie, ferme cette porte

Sur mes larmes.

Rado, janvier 1966.

Tiako hianao (Je vous aime)- Hain-teny, texte traditionnel malgache (auteur inconnu)

Je vous aime.

— Et comment m’aimez-vous ?

— Je vous aime comme l’argent.

— Vous ne m’aimez pas :

Si vous avez faim, vous m’échangerez pour ce qui se mange.

— Je vous aime comme la porte.

— Vous ne m’aimez pas :

On l’aime, et pourtant on la repousse sans cesse.

— Je vous aime comme le lambamena.

— Vous ne m’aimez pas :

Nous ne nous rencontrerons que morts.

TSIKY FOANA (Garder le sourire) de Hanitr’ Ony

Il demande la chance

Il se redresse pour aller plus haut

Ecarter les acrimonies

Pour ne plus accepter la défaite

Quelque soit l’avenir

Essayer donc cela

Mettre le sourire en avant

Maitriser son coeurHanitr’Ony

On ne peut pas être partout en même temps mais les petits tout traversent le temps.

L’ubiquité récoltée en deux ou trois jours, d’avant-hier à aujourd’hui : images !

hérissons

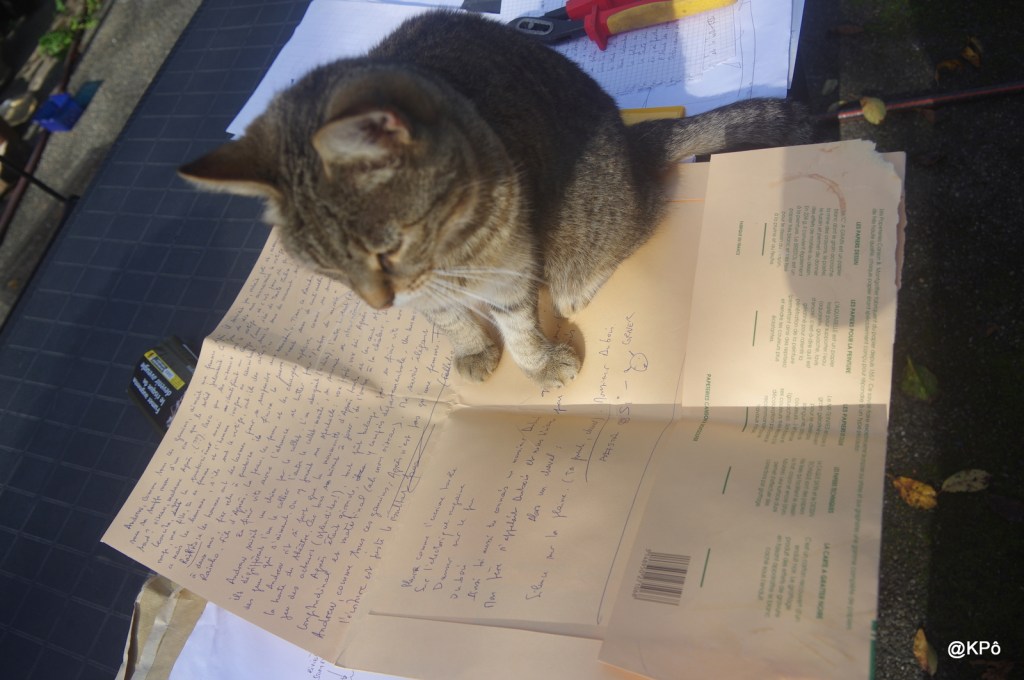

relecture par mon éditeur virtuel

manusgriffe refusé !

les chaillottes attaquent !

Open bar !

gros toutou de pierre (pic de Ger, Pyrénées)

Commentaires récents