le petit karouge illustré

les babillages de Chinette, les coloriages de Chinou

Pâques et pas que toi, ou presque!

Soyons joyeux, ou essayons de l’être. Ce matin les cloches sont revenues de Rome et aucun de nos chemins n’est parvenu à y trouver la paix. Les jardins fleurissent et les œufs que les enfants convoitent jonchent les jardins. Pourtant les nains les cachent. Nul n’ignore qui ils sont mais même les oiseaux s’en méfient. Un passereau m’a raconté qu’ils en faisaient des bombes, rien que pour faire peur aux garnements qui n’écoutaient ni ne récitaient leur leçon par cœur : « notre Nation est la plus forte d’entre toutes les Nations ! ». Aux dernières nouvelles le Pope et le Pape ont téléphoné à Dieu, mais comme c’est Pâques la ligne est occupée.

Soyons gais, les œufs en chocolat sont retirés des hypermarchés et les enfants goberont les œufs de poules en perçant un orifice avec l’aiguille de couture de leurs mères, pas celle du tricot qu’il faudra usiner pour l’hiver prochain dans tous les foyers, avant la pénurie de gaz. Le cours de la laine a augmenté de vingt cinq pour cent et les tricoteuses qui savent encore pratiquer cet art demandent d’ores et déjà un salaire exorbitant. Même si leurs flatulences abondent dans le réchauffement climatique. Les pets feront de belles lumières dans l’âtre des cheminées.

Soyons heureux, il suffit que nous fermions les yeux sur l’Avenir pour que des génies innovent, entre le Métavers et l’envoi de sculptures aérodynamiques sur la Lune, entre le Bitcoin et le Roublard, tout un monde nouveau qui oublie l’Humain, ou le rende esclave, car ignorant, mais de quelle ignorance ? Celle de comprendre que l’Homme n’existe plus, que l’Intelligence Artifialise la vie, que la mégalomanie de quelques pseudo-empereurs nous anéanti, tranquillement, factuellement. Dans peu d’années les hommes et les femmes assouviront leurs désirs avec des robots et ils croiront faire l’amour à des êtres charnels, puis ils feront l’amour pour assurer la production d’enfants sans jeunesse ni souvenir, lavés par le Grand Cerveau qui ne boit que de l’eau divine et ne fume pas pour entretenir ses connexions somme toute fragiles.

Soyons généreux, oublions qui nous étions au profit de ceux qui nous inculquent les lois de notre devenir, de l’aventure pseudo-humaine. Dans l’Homme tout est bon, comme dans le cochon. Parfois, j’ai envie de changer de religion…Devenir animiste, caresser les arbres pour en écouter les avis, l’intime sève. Hier, avant que les cloches reviennent de Rome, le vieux châtaigner m’a dit : « si tu pouvais enlever le lierre qui s’enroule autour de mon tronc et me chatouille l’écorce, finit par m’irriter, je te donnerai en échange quelques belles châtaignes , grosses et goûteuses ! »

Du coup, je n’ai rien fait, n’étant pas apte au combat. Je suis allé tripoter le figuier, sur lequel le lierre grimpait également. Il avait des branches partout. L’une d’elles m’a caressé les fesses. Son verdict fut simple : en septembre, nous ferons un bilan sur ta capacité à nous rejoindre, si c’est négatif, nous te pendrons par ton outil de reproduction. J’en suis resté chocolat. Puis je me suis enfui dans le jardin, grimaçant devant les nains qui planquaient les œufs. En me voyant arriver tous ont ri. Leur chef a même dit : « regardez mes amis, voilà bien les hommes ! Ils ne savent même pas que les arbres vivent plus longtemps que les cloches ! Allons, les gars, faisons vite, les gamins vont arriver ! »

26 04 2022

AK

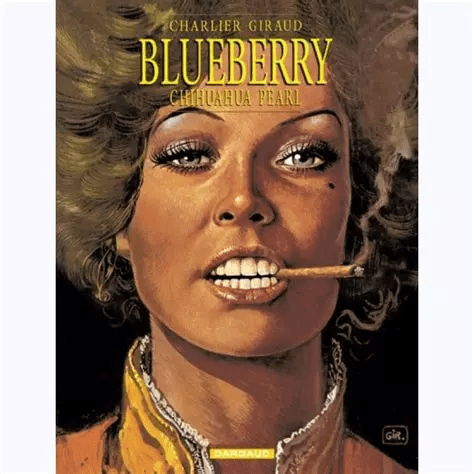

Bakounine, Marcel et Lucette

A force de lécher les murs sa langue devînt râpeuse et peu à peu il perdit le goût de vivre, comme il avait perdu ses dents vingt ans plus tôt en attrapant un scorbut tropical, quand il possédait encore la jeunesse pour conquérir le monde. Mais Bakounine, le camarade vitamine, ne lui avait légué qu’une chanson de Ferré et des rimes en forme de rideau de fer. Il avait, quand ces lignes furent écrites, quarante ans, et travaillait dans un restaurant comme aide-cuisinier polyvalent. Ainsi passait-il de la râpe à carottes et choux rouges à celle des fromages, emmenthal et parmesan. Une vie difficile, certes, mais qui lui avait permis, à force de petites économies, de se payer un dentier en solide matériau que ni le gel d’hiver ne brisait ni la canicule d’été ne fondait.

Il vivait seul, au sixième étage d’un immeuble hausmannien avec ascenseur grimpant jusqu’au troisième palier, ne croisant personne dans la cage d’escalier, ce qui était logique vus ses horaires de travail. Cependant, quand il faisait des heures supplémentaires en fin de semaine il lui arrivait de croiser Lucette, dont il savait qu’elle tapinait sur le boulevard des Capucins avec Chochotte, une petite chienne Chihuahua, qui facilitait l’accroche avec les clients. Marcel, tel était son prénom, l’avait croisée un soir qu’elle était en pleine discussion avec un bourgeois en mal d’amour. Il avait ri sous cape quand le clampin avait demandé à Lucette « combien ce petit chien, derrière la vitrine ? »

Le monde est petit, raconte-on, mais le désir est un vaste océan. La solitude soulève souvent les voiles du voyage et Marcel dans son petit logis se mit à palper la vigueur de son mât. Il naviguait en solitaire certes mais ses draps soulevaient des tempêtes et s’il n’avait plus le goût des murs naissait en lui la cire mielleuse des bottes féminines. Il fantasmait. Il était de plus en plus dans le cirage. Le cuir n’est pas encore la chair, mais il en est le parfum évocateur songeait-il.

Cette nuit-là, Marcel quitta le restaurant très tard. Venait de s’y dérouler un repas de cardinaux venus des quatre horizons et le pape assis en bout de table leur fit l’oraison. Dans la cage d’escalier il entendit un remue ménage inhabituel. Le Chihuahua de Lucette venait d’être assassiné par un client. Une rigole bleutée coulait sur le palier du quatrième. Tout le monde sait que ces chiens de luxe ont une couleur sanguine différente des chiens de rue et Marcel, en enjambant la tache qui atteignait la rambarde de l’escalier, eut la vision mystique de Lucette en peignoir, le rimmel dégoulinant sur ses joues rosées, la poitrine pimpante mais les tétons mous comme des savonnettes, dans ce genre de métier c’est normal, mais surtout il vit Lucette en pleurs se jetant dans ses bras. Il n’osa pas sécher ses larmes avec sa langue râpeuse, se contentant pour immédiat viatique de lui administrer dans l’oreille un rap d’Oli et Bigflo. Il la serrait si fort qu’il crut, à un instant, tenir entre ses bras Chihuahua Pearl et être le lieutenant Blueberry de sa jeunesse. En fait, il bandait. Peut-être un choc post-traumatique après la soirée des curés, mais rien n’était moins sûr.

Le corps brûlant de Lucette, Chochotte le clebs écrabouillé et le client parti sans payer, sans parler de ce cirage biomorphique qui enduisait les bottes de la Belle, et cette extrême fatigue dont on remplit les rêves quand on ne sait plus quoi inventer qui palpe le réel, toute cette maladresse qui finit par se retrouver chaque année le premier novembre dans les jardins plantés de chrysanthèmes, oh non, par pitié, Lucette ! Marcel glissa dans l’autre oreille « mais viens donc au sixième étage avec moi, je te montrerai tous mes albums de Blueberry,(dédicacés par Giraud et Charlier, of course) nous cueillerons des myrtilles sur les collines de tes hanches, tous les jours même le dimanche.

Lucette répondit gentiment : « il y a des saisons pour les myrtilles. T’aurais pas plutôt une petite arrière-pensée, celle de m’envoyer au bastringue dans un port au sud de la Méditerranée, genre Tanger ou Mellila ? » Marcel n’était pas un intellectuel, et le scorbut qu’il avait attrapé en navigant sous les tropiques, oublié de son copain Bakounine, que savait-il du colloque de Tanger, de W,Burroughs et Brian Gisyn, personne ne s’en souvient alors pourquoi lui, Marcel, qui jette le chien dans la cage d’escalier, prend Lucette sous les épaules et la monte jusqu’au palier du sixième étage, épuisé (Lucette pèse soixante dix huit kilos). Au moment de trouver la clé fourrée dans la poche de son pantalon, il sent que ce con de Bakounine lui a volée. Il lui a volé toute sa jeunesse, ses dents, ses quarante ans et maintenant, sur le seuil offert d’une nuit d’amour, il n’a plus de clé. Le Chihuahua l’a peut-être avalée, ou Giraud et Charlier. Alors, bernique l’amour avec Lucette ? Que nenni ! La clé, il y songe soudain : voici deux décennies qu’il l’avait planquée sous le paillasson. Le paillasson de sa langue…Alléluia, septième ciel, promission d’escalope avec une belle salade, contrepets acceptés avec une corde de rappel à l’indécence, Marcel, Marcel Bakounine est big flot et au lit ! et Chihuahua est une perle rare de bande dessinée. Ah, Lucette ! Ma chambre est un bateau ivre et ma langue n’est pas de bois, juste une lime pour affûter tes ongles de tigresse avec lesquels tu pourras me strier les reins lors de nos ébats passionnés. Lucette sécha ses larmes, et laissa choir au sol son peignoir en faux satin. Elle dit alors à Marcel « ce que c’est beau ce que tu me racontes, c’est d’un romantisme fou. Je veux bien monter sur ton bateau, mais c’est deux cents euros payables d’avance. »

16 04 2022

AK

dessin d’illustration du texte Tomi Ungerer

Les mardis de la poésie : Pablo Neruda (1904-1973)

Poème tiré du site : https://www.poemes.co/

Il meurt lentement

Il meurt lentement

celui qui ne voyage pas,

celui qui ne lit pas,

celui qui n’écoute pas de musique,

celui qui ne sait pas trouver

grâce à ses yeux.Il meurt lentement

celui qui détruit son amour-propre,

celui qui ne se laisse jamais aider.

Il meurt lentement

celui qui devient esclave de l’habitude

refaisant tous les jours les mêmes chemins,

celui qui ne change jamais de repère,

Ne se risque jamais à changer la couleur

de ses vêtements

Ou qui ne parle jamais à un inconnuIl meurt lentement

celui qui évite la passion

et son tourbillon d’émotions

celles qui redonnent la lumière dans les yeux

et réparent les coeurs blessés

Il meurt lentement

celui qui ne change pas de cap

lorsqu’il est malheureux

au travail ou en amour,

celui qui ne prend pas de risques

pour réaliser ses rêves,

celui qui, pas une seule fois dans sa vie,

n’a fui les conseils sensés.

Vis maintenant!

Risque-toi aujourd’hui!

Agis tout de suite!

Ne te laisse pas mourir lentement!

Ne te prive pas d’être heureux.

Biographie:https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda

Extrait : «

De 1910 à 1920, il fréquente le lycée pour garçons de Temuco au Chili. À treize ans, il publie ses premiers poèmes et textes en prose.

À partir de 1921, il étudie le français et la littérature française à Santiago et la pédagogie. Il aurait choisi son nom de plume après la lecture des Les Contes de Mala Strana (cs) de l’écrivain et poète tchèque du xixe siècle Jan Neruda (le patronyme Neruda signifie en tchèque « pas de la famille »). Une autre hypothèse est qu’il a pu choisir son pseudonyme d’après un personnage figurant dans un des romans de Conan Doyle, notamment Une étude en rouge (A Study in Scarlett) où apparaît le nom de Neruda (chapitre 4, « Je veux aller au concert de Hallé, cet après-midi, pour entendre Norman Neruda. »1). Voulant devenir professeur de français, il se fait très rapidement une renommée avec ses publications et des récitals de poésie.

À dix-neuf ans, il publie son premier livre, Crépusculaire (Crepusculario). Suit, un an plus tard, Vingt poèmes d’amour et une chanson désespérée2 (Veinte poemas de amor y una canción desesperada).

NÉ POUR NAÎTRE

PAR PABLO NERUDA

L’homme était bon, sûr

Avec sa fourche et sa charrue.

Il n’eut même pas le temps

De rêver pendant qu’il dormait.

Il fut laborieusement pauvre,

Il valait un seul cheval.

Son fils est aujourd’hui très orgueilleux

Et vaut plusieurs automobiles.

Il part avec une bouche de ministre,

Il se promène très sûr de lui

Il a oublié son père campagnard

Et il s’est découvert des ancêtres,

Il pense comme un gros journal,

Il gagne jour et nuit:

Il est important quand il dort.

Les fils du fils sont nombreux

Et se sont mariés il y a longtemps,

Ils ne font rien mais ils dévorent

Ils valent des milliards de souris.

Les fils du fils du fils

Comment vont-ils trouver le monde?

Seront-ils bons ou seront-ils méchants?

Vaudront-ils des mouches ou vaudront-ils du blé?

Toi tu ne veux pas me répondre.

Mais les questions ne meurent pas.

Condoléances…

A Anne Hidalgo…

A Yannick Jadot…

Aux électeurs…

Aux artistes de la politique à la langue bien pendue…

En résumé :

https://www.franceinter.fr/emissions/tanguy-pastureau-maltraite-l-info

Condoléances au parti LR…

Et pendant ce temps …

Ukraine des russes, sacrifices de guerre inutiles : pauvres gosses!

Depuis combien de temps était-il là avec sa carcasse rouillée ? C’était un vieux camion benne que leur propriétaire avait mis au rebut dans un coin peu fréquenté d’une place du village. Lieu désert, près du cimetière, sauf le vendredi, jour du marché aux bestiaux et de la grande effervescence festive qui remplissait les douze bistrots locaux de maquignons, de maraîchers, de vendeurs de poules, de porcs et de vaches, des négociants et commerçants en tout genre : vêtements en solde, rubans et passementeries, quincaillers : ustensiles de cuisine, couteaux, râpes, pinces à linge, fil à coudre, marchands de jouets : pétards, frondes, pistolets à eau, friandises. Nous étions une petite bande qui, quand le temps des vacances se présentait, courions d’une halle à l’autre, achetant nos armes en plastique et nos frondes ridicules comparées à celle du Thierry de la télé en noir et blanc. Nous passions entre les différents étals comme des farfadets. Dans cet espace royal pour les gamins rien n’était vraiment à voler puisque nous en étions les rois.

Notre vrai royaume, c’était le camion. La cabine déglinguée et ses deux sièges en cuir percés désajustés, crades, mais surtout le grand volant, qui nous conduisait sur d’illusoires routes, sur lesquelles certains plus tard testèrent la réalité de ces routes mouvantes. Nos pieds étaient loin des pédales mais le rêve touchait un ciel qui sentait la rouille et le vieux pneu. Nous étions de ces petits campagnards qui faute de vivre en ville prenaient leurs désirs d’aventure pour des réalités inconscientes, ne levant le nez non pour regarder les avions de ligne mais pour faire en sorte que l’horizon demeure toujours visible depuis ce camion immobile. Durant des semaines nous avons tracé des parcours avec cet engin sans pneus ni moteur. A manipuler le bras métallique du changement de vitesse et les clignotants, à sauter dans la benne pour en taper les tôles, musiques nègres, tintamarre d’enfants libres que nul adulte ne venait faire taire, tant nous étions déjà si loin des habitants et des parents.

Combien de vendredis, lors du ramassage scolaire, plantés à l’arrêt de bus dès sept heures du matin,(une bonne dizaine de collégiens) avons nous ri en voyant les cochons s’évader de l’étroite bascule où les éleveurs tentaient de les emprisonner et regardé cinq ou six bonshommes bien charnus les courser, mais nul bestiau jamais ne trouva sa liberté, un peu semblable à nos voyages immobiles. Une après-midi, je ne sais de quelle folie nous fûmes pris, nous lançâmes de grosses pierres sur les vitres encore intactes des portières, sur le pare-brise du camion. Ensorcelés par une magie destructrice, par le bruit de cascade que fait le verre quand il se brise.

J’y pense, ce soir, soixante ans plus tard. Je ne me souviens pas des suites de cette histoire, si mon père a remboursé le pare-brise, ni s’il a fait manger l’épave du camion rouillé à son propriétaire. C’était hier. C’est curieux, tout de même, que des jeux d’enfants imbéciles engendrent des guerres de voisinage, que des gosses imbéciles soudain se trouvent plongés au cœur de conflits qui les dépassent, eux qui ne savent pas que les tanks n’ont que des vitres blindées et que les jets de pierres ne suffisent jamais à détruire les cauchemars.J’avais douze ans, comme mes copains d’alors. Nous étions invincibles, jetant de la benne des bombes pétaradantes achetées au marché, puériles victoires issues d’illusoires combats. Personne ne nous résistait. Pas même le gravier qui jonchait le sol de ce champ batailleur. Soudain deux pères sont arrivés, en colère. L’un était le mien, l’autre le propriétaire du véhicule. Ils discutaient avec véhémence, prêts à s’en prendre aux mains. Nous nous sommes échappés en courant jusqu’à nos foyers. L’un des adultes est monté dans le camion pour constater les dégâts que les gosses avaient amplifié et c’est en mettant le pied sur la pédale de frein que tout a explosé. C’est ainsi qu’à notre tour, tout gamins que nous étions, avons compris que notre heure était venue de combattre l’adversité. Quand on nous a mis entre les mains, vingt ans plus tard, de vraies armes, nous n’avons pas su pourquoi ni pour qui les balles étaient destinées. Le vieux camion rouillé au pare-brise disloqué hantait encore nos mémoires, et personne n’a tiré en direction de celui qui était en face, l’amitié que la rouille du camion benne parti en fumée distillait sentait la paix, mais lesquels d’entre nous pourraient encore l’insuffler dans ses narines sans broncher ? Il resterait tant de poudre dans le fût des canons qu’avoir douze ans, n’était-ce le temps qu’il faudrait attendre pour que cessent les affrontements ?

10 04 2022

AK

Pour qui qui va voter le Youki ? Pour Kiki?

Un petit collage en cette veille d’élection présidentielle…

Des pieds et des mains.

Ce matin, je me suis réveillé mort. Je le sais parce que mes pieds étaient devant, et que je n’avais ni envie de manger, ni envie de pisser, ni envie de fantasmer sur un christ cloué à sa croix dont le maigre tissu, une fois retiré, serait juste à portée de mes lèvres, ni d’entendre ma mère qui chante en étendant le suaire du père qui est mort à la guerre, n’importe laquelle puisque toutes se ressemblent. J’étais mort d’une maladie que certains psychiatres nomment la flemmingite aiguë. C’est une maladie dont on ne connaît que peu les symptômes. Cela démarre un matin, quand vous êtes allongé et que le réveil a oublié de sonner, comme les cloches du village qui sont parties à Rome trinquer avec le pape. Vous vous rendez alors compte que les pieds vous regardent, et chaque orteil cherche au travers des autres un petit nom qui le distingue, comme un coucou suisse égrène ses heures. La famille Orteil compte dix individus, comme les doigts de la main, à cette différence près que ceux-ci ont chacun un nom qui les identifie. Bien que de partis opposés, ils restent solidaires, surtout dans les manœuvres qui nécessitent deux bras pour porter une pendule franc-comtoise par exemple, mais quand se lèvent les coudes après l’ouvrage la récompense est terre promise : un vin de paille remplit les verres. Les pieds ont arrêté leurs études entre la sixième et la quatrième dimension : l’étude du latin et du grec ; ainsi se nomment-ils Hallux, Secundus, Tertius, Quartus et Quintus (ce qui donna lieu à des joutes anatomiques entre pieds grecs et alexandrins). Bref, de quoi mourir d’ennui quand on a envie de parcourir le monde ,danser ou tout autre chose, au nom évocateur (sauf pour les prêtres qui prennent leur pied en récitant la messe en latin).

Voilà où j’en suis. A ce triste constat que mes mains ne chatouilleront jamais mes pieds. Je suis petits bras et ne puis caresser la plante renfrognée de mes pieds. Des pieds chaussés de lourds sabots ont marché sur un pays en paix, et mes doigts sont restés gelés. La famille Orteil a planté mes jambes dans la boue tenace de l’hiver, et pourtant le printemps arrive et mon majeur honorable, tout comme l’auriculaire qui m’informe à l’oreille, fait sécession. Mais quand la force qui se veut puissante et unie du corps se réveille morte, comment sanctionner le sang qui sèche, noir, au petit déjeuner des Nations ? Bol de café et tartines de bombes, déconfiture et gueule de bois, belles jambes et au bout de celles-ci un avenir disloqué, des ruines jetées en pâture aux télés internationales, nuages de pleurs, monstruosités, dévastations, vous reprendrez bien un petit crime de guerre, pour compenser vos investissements perdus qui désormais vous reviennent en pleine face. Boulevard des allongés, finance mondiale, fragilité des licences et contrats volés, corrompus, signés, encre noire et sèche des profits comme ces mains ensanglantées qui ont su les parapher, au grand bonheur d’actionnaires privilégiés.

Ça, c’était quand j’étais vivant. Quand ma mère avec un tricotin fabriquait de petites poupées en laine dont elle vêtait Hallux, Secundus et les autres, des marionnettes qu’elle faisait gigoter en me caressant la plante des pieds, inventant des histoires idiotes qui racontaient qu’un pays en paix était envahi par des ogres barbares qui, loin de leurs babouchkas, semaient la désolation sur leur passage, la peur et le sentiment de défaite inouïs traçant de sang leurs lignes rouges effroyables, indignes de la moindre humanité. Je ne comprenais pas tout, ni la raison pour laquelle en l’écoutant, mes larmes venaient et mes poings se serraient. Mes doigts ce matin sont immobiles. L’ enfance est sous les décombres d’un siècle qui a vingt deux ans. En fait, je suis terrifié, incapable de me mouvoir. Je suis terrifié parce que je lis dans la tête du dictateur qui se pense maître de l’échiquier. Les arpions avancent, les tours roquent, les fous biaisent et la sombre cavalerie arpente les îlots de résistance que lui oppose le peuple libre. La Grande Catherine du passé pourrait-elle s’offrir un yatch d’oligarque en ces temps modernes, sans les avoirs mafieux d’un président criminel ? Sans doute, certainement. Où est le peuple ? Devant la télé, seul recours après le travail harassant et mal payé, se nourrissant de fausses nouvelles. Beau peuple que l’on assujettit depuis la Révolution de 1907.

Ce matin, je me suis réveillé mort.

De honte. Pas de flemmingite aiguë. A cause de ce poil qui me pousse dans la main droite : le Poilux, comme le nomment les psychiatres .

06 04 2022

AK

Les mardis de la poésie : Paul Jean Toulet (1867-1920)

Poèmes tirés du site : https://www.poetica.fr/categories/paul-jean-toulet/

Toute allégresse a son défaut

Toute allégresse a son défaut

Et se brise elle-même.

Si vous voulez que je vous aime ;

Ne riez pas trop haut.

C’est à voix basse qu’on enchante

Sous la cendre d’hiver

Ce coeur, pareil au feu couvert,

Qui se consume et chante.

Paul-Jean Toulet, Contrerimes

Vous souvient-il de l’auberge

Vous souvient-il de l’auberge

Et combien j’y fus galant ?

Vous étiez en piqué blanc :

On eût dit la Sainte Vierge.

Un chemineau navarrais

Nous joua de la guitare.

Ah ! que j’aimais la Navarre,

Et l’amour, et le vin frais.

De l’auberge dans les Landes

Je rêve, – et voudrais revoir

L’hôtesse au sombre mouchoir,

Et la glycine en guirlandes.

Paul-Jean Toulet, Chansons

A Londres je connus Bella

A Londres je connus Bella,

Princesse moins lointaine

Que son mari le capitaine

Qui n’était jamais là.

Et peut-être aimait-il la mangue ;

Mais Bella, les Français

Tels qu’on le parle : c’est assez

Pour qui ne prend que langue ;

Et la tienne vaut un talbin.

Mais quoi ? Rester rebelle,

Bella, quand te montre si belle

Le désordre du bain ?

Paul-Jean Toulet, Contrerimes

biographie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Jean_Toulet

Mémoire d’une poignée (demain?)

Le jour où je partirai ne restera que la trace de mes doigts sur la porte de la chambre. Un fond d’alcool dans le cul de la bouteille sur la table de nuit et quelques mégots froids dans le cendrier. La lampe de chevet sera éteinte, mais depuis le temps qu’elle était éteinte, pas de souci, pas d’électrochoc. Les draps du lit seront sales, comme le sera ma vie : quelques femmes aimables, beaucoup de rêves, et aujourd’hui la fuite, dont je ne sais si elle est derrière ou devant moi, à cet instant où la poignée de porte témoigne encore de mon existence.

Hier encore une femme dormait à mon côté, le lit sentait son parfum, le mien pulvérisait ses miasmes de conquérant ambitieux. Il n’y avait pas de ciel, juste du sexe. Comme la terre rejoint l’horizon galbé des corps qui s’oublient. Je ne sais plus si entre nous une présence volubile s’intercalait, mais je me souviens très bien que les anges n’habitaient plus dans les oreillers en plumes de canards. C’est pour cela, sans doute, que je disais à Lola tu es mon oie blanche quand sa peau africaine venait en solstice se coller sur la mienne. C’était hier. Lola n’était ni la première mais sans doute pas la dernière. J’ai regardé mes doigts. Les lignes de ma main droite. Elles semblaient m’indiquer la sortie, mais de quoi ? Je n’ai jamais tué personne, et personne à ce jour ne s’est plaint de ma conduite ou de mes amours érectiles. D’ailleurs, dans ce petit bourg, qui n’est pas atteint d’érotomanie ?

J’ai vécu dans les savanes, les steppes et les déserts, et je sais qu’un jour mes traces dans les grottes d’Altamira ou de Lascaux ou dans la cave d’un champenois, que sais-je encore, effaceront mes doigts mes ongles et cette envie de vivre que porte à cet instant même la poignée de la porte d’entrée ou de sortie, tout dépend du sens dans lequel on se dirige, cette part obscure du devenir ou celle plus ambiguë de l’anéantir. Là est l’instant fatidique de la poignée. De cette main qui n’a ni chair ni rupture, seul le contact charnel de celui qui la manipule prend sens. Comme on saisit sa destinée et qu’ensuite s’en retourne le déclic de l’absence, le naufrage du désir ; et pourtant dehors, il pleut et neige, avril, un bon feu dans le poêle.

Toutes les nuits qui descendent du ciel sont les alcools maudits de mon cul de bouteille, la lampe de chevet, les mégots froids du cendrier qui chaque matin te demandent d’arrêter de fumer et l’herbe des savanes qui suit encore l’empreinte des chasseurs d’Altamira, et ta ligne de vie qui en vaut bien tant d’autres, sur les poignées de porte…

01 04 2022

AK

Et pendant ce temps là, si j’en crois l’article de Ouest France :

Petits russes et gros gourmands

Qui qu’en croque ?

Un article à déguster paru dans « La Presse » (Québec) ce jour :

(extrait) :

Comment ça fonctionne ?

Ils rencontrent généralement Vladimir Poutine de une à quatre fois par année. Le président Poutine profite de ces rencontres pour donner des « directives » sous forme de « suggestions » ou des « critiques ». Quiconque ne suit pas ces « directives » devra vivre avec les « conséquences » de ses gestes.

Voilà comment fonctionneraient les relations entre les oligarques et le président Poutine.

Comment sait-on tout ça ? Parce que Petr Aven, oligarque et banquier russe membre du « groupe des 7 », l’a expliqué à la commission d’enquête aux États-Unis présidée par Robert Mueller.

Commentaires récents