le petit karouge illustré

les babillages de Chinette, les coloriages de Chinou

Auprès de leurs arbres ils vivaient heureux…

Jennifer et moi terminions notre déjeuner dans le jardin, sous les arbres centenaires qui nous laissaient dans la pénombre, à l’abri du soleil ardent, lorsque trois personnes sont apparues au portail, dont nous ne sûmes s’il s’agissait de gardes suisses, de gendarmes ou de pompiers. Je leur fis signe d’entrer et leur demandai la raison de leur visite. Celui qui paraissait être leur chef, car il était grand et possédait un visage a priori plus persuasif que ses deux acolytes me salua d’un hochement de tête avant de prendre la parole :

« Avez-vous une prise électrique, un branchement extérieur ?

J’opinai et lui montrai l’emplacement où se situait celle-ci. Un de ses collègues sortit alors un de ces engins que l’on trouve dans le commerce : un souffleur de feuilles réversible, qui aspire et non ne repousse dans un raffut bruyant les feuilles des arbres et une multitude de déchets familiers. Celui qui était forcément le chef car sa voix était audible dit alors : « Gustave, mets tes doigts dans la prise, pour voir si elle fonctionne ». Le gars s’exécuta et répondit ; « oui chef, c’est du 220 volts. On y va ? »

Le grand opina de la tête et ils branchèrent l’engin. Ce bidule faisait beaucoup de bruit, et quand le-dit chef vint s’asseoir à notre table, il finit par se présenter. Il faisait partie d’une brigade privée spécialisée dans la récupération d’ombres ; c’est à dire qu’il venait, avec sa brigade, aspirer toute l’ombre du jardin arboré des particuliers en pleine campagne pour la redistribuer, contre rémunération, dans les villes où les arbres et la fraîcheur manquaient cruellement.

Jennifer fut la première à réagir. Le vin rosé de ce déjeuner montait encore dans ma tête l’escalier de la sieste de quatorze heures.

« Avez-vous un certificat, une preuve concernant ce que vous faites dans notre jardin ? Demanda-t-elle. Excusez-moi, mais il y a autant d’arnaques sur internet que de malfrats qu’on met à l’ombre que je doute de la légitimité de votre prestation. ».

Le grand escogriffe ne se démonta pas. Il sortit d ‘une de ses poches intérieures un papier plastifié et, d’une autre, une carte d’inscription à Pôle Emploi. Sans doute un breton me susurra Jennifer, c’est une vieille ruse pour amadouer les princesses, en Bretagne, mais eux ont un cœur d’artichaut, comme le disait Artie Shaw .

« Madame, nous sommes envoyés en tant que sous-traitants par le service de l’Urbanisme afin de modifier les erreurs du Passé en redistribuant de vastes zones ombragées sur les places publiques des villes et des villages, voilà tout.Vous savez bien que les places publiques des villes sont devenues des déserts brûlants faute d’arbres de hautes tiges. Les places urbaines sont de vastes espaces pavés de dalles de marbre parfois local, de granite du Portugal, et de bancs en plein soleil qu’un lampadaire solidaire , selon l’heure, vient apaiser et offrir par sa maigre présence un trait de fraîcheur pour les mamies qui suffoquent chez elles. Nous avons donc été chargés de récupérer l’ombre de vos plaisants jardins arborés pour réinventer une douceur de vivre dont la cité manque, ce que certains nomment l’enfer urbain. C’est le partage social qui désormais s’opère entre ville et campagne. Mais n’ayez aucun souci, les vaches continueront à paître dans les champs. Nous n’irons pas faucher le blé OGM comme le firent les écologistes en leur temps. Nous, c’est soft power. »

Il but une gorgée de rosé. Puis appela : « Gwenn, tu en es où de la collecte ? Ne traîne pas, on a encore deux jardins à faire ! » Gwenn, c’était le troisième larron. Il avait de belles oreilles à la Aliboron, et le visage poilu comme un vieux singe qui soliloquerait perché en haut d’un arbre, un cousin de saint Siméon Stylite. Au bout d’une heure le bruit infernal de la machine cessa. Ne restait qu’un cercle d’ombre autour de la table ronde où nous avions déjeuné. Il était trois heures et le soleil au zénith semblait nous maintenir dans cet ilot de fraîcheur relative d’où nous ne pouvions nous évader. Le trio ramassa ses affaires, débrancha le cordon électrique et quitta les lieux comme ils y étaient entrés.

Jennifer et moi eûmes alors l’impression tenace de nous être fait gruger. Des inconnus entraient chez nous, aspiraient tout notre espace ombragé et disparaissaient sans même laisser une invitation à nous rendre gratuitement au spectacle en ville qui ne manquerait pas d’être le plus magnifique de la saison. Je l’avais lu dans la presse locale : « ce soir en ville une pluie d’étoiles dès la nuit tombante se déroulera sur la grand place pour la fête de la musique. Vous pouvez venir en famille, mais laissez les arbres dans vos jardins. » Jennifer me regarda. J’attendais son verdict. Il fut rapide : « bon, on ne va pas se laisser berner par ces abrutis, chéri. Ce soir, quand les lumières de la ville scintilleront, nous découperons dans notre jardin des morceaux de nuit qu’ensuite nous répartirons au pied des arbres centenaires, puis autour de la table ronde, et nous en recouvrirons même les chats qui souffrent de la chaleur, et comme aujourd’hui demain sera identique à ce petit paradis. Au fait, as-tu mis un peu de rosée au frais ? »

17 06 2022

AK

Les marchands de poisson sont-ils vraiment gentils ?

(image illustration : rappel du documentaire « le cauchemar de Darwin »)

Il faut parfois écrire des textes courts, des textes sans pantalon à baisser ni jupe à relever (allégorie) avant de coucher sur le papier un imaginaire nu, retrouver l’asphalte d’une rue humide et le baiser pervers d’une amante d’un soir. « M’aimes-tu ? » « Non, mais je m’en fous. L’amour n’existe plus que dans les feuilletons et la télé réalité, alors viens me faire le faux amour qui titille nos dernières joyeusetés de vivre dans ce monde, viens baiser mon chéri, ce soir je solde à moins quarante pourceaux, sous l’enseigne lumineuse qui éclabousse le pavé d’un grand « L » bleu. Une passe complète dans l’impasse où se remplissent les conteneurs d’invendus qu’on asperge d’eau de Javel, ça te dit ? ».

J’avais en tête un texte court qui en disait long comme un match de tennis promis à je ne savais quelle adversaire, mais je jouais perdant et mon esprit a très vite perdu le filet à provisions et toutes ses promissions de bonheur, carte de réduction incluse : deux balles let et deux autres fausses. Quarante cinq dollars pour elle, réduction promotionnelle, prix coûtant. Un point de plus et je matche la fille à la caisse. Je lui demande si elle aussi va dans l’impasse déverser les invendus. A ses deux yeux ronds comme des balles de ping pong je comprends de suite qu’à force de cliquer sur les codes barres en fait à ses heures perdues elle apprend le chinois, le japonais, le javanais, en fait une langue que je ne connais pas.

En remballant mes achats j’ai été surpris de voir, agrafé à son vêtement de caissière, son prénom et son nom : Minas Gerais. Du coup, je suis revenu trois fois faire mes courses dans ce supermarché. Entre midi et deux, il n’y a pas grand monde. Je lui ai reposé la question : pour vous reposer allez-vous dans l’impasse où les conteneurs se remplissent sans compter vos heures, ni ce qu’on pourrait y récupérer ? Elle ne savait pas de quoi je parlais. Elle errait encore entre les Qr codes et les lumières rouges des codes barres. Elle était jeune, pas très jolie, et ses yeux clignaient dès qu’elle appuyait sur la gâchette de son fusil inquisiteur. Je n’avais aucune chance d’obtenir une ristourne, quand dans l’impasse écroulée sur le macadam l’autre femme attendait le paiement de nos ébats fulgurants, réglé en monnaie de singe bonobo, en small bitcoins, une seringue en main plantée dans son avant-bras.

J’avais en tête un texte qui me mènerait au long cours, entre morues de pêcheurs d’Islande et équipées de Victor Ségalen, et pourquoi pas un verre de mer Rouge en compagnie d’Henry de Monfreid, mais Minas minaudait et les déchets de poissons puaient dans le conteneur du petit bonheur, ce plat de fruits de mer qui devenait à présent amer. Mais comment décrire ces moments qui naviguent dans une cervelle éteinte, ces désirs amoureux qui stagnent dans l’eau profonde des lacs (canadiens?) et des épousailles qui naturellement se noient dans l’habitude, et puis,comme un pêcheur se poste au bord de l’eau canne en main, le poisson mord : son ventre est bourré de plastique, comme les femmes qui se maquillent à outrance pour naviguer entre l’asphalte et l’amour fourbe des pantalons qu’on baisse et des jupes qu’on relève, plaqués sur les murs crasseux de l’impasse où les marchands de ventres ont planqué leurs énormes poubelles.

Il est seul dans ce lac immense, indifférent aux bombardiers qui survolent dans l’air ambiant. Mais il a faim. Et comme d’autres poissons il finit sur un étal, dépecé, vidé, en filets ou entier, harcelé par les codes barres qui ne lui ont jamais appris à nager, ni le prix qu’ils valent en passant à la caisse, comme les textes courts finissent dans les conteneurs des histoires invisibles que, parfois, une mouette réveille de ses rires scabreux.

13 06 2022

AK

Les mardis de la poésie : Pierre Reverdy (1889-1960)

Poèmes tirés du site : https://www.lapoesie.org/auteur/pierre-reverdy/

Biographie (extrait wikipédia) : Le style de Pierre Reverdy participe du renouveau de l’écriture poétique au début du xxe siècle. Fervent admirateur de Mallarmé et de son fameux « coup de dés », Pierre Reverdy emprunte à Mallarmé sa forme dentelée avec un retour systématique à la ligne sur des vers en biseaux. Procédant du papier collé, forme empruntée au cubisme auquel il veut très tôt joindre la forme écrite, il cherche par ce moyen à aller au cœur des choses plutôt qu’à leur surface. Le poème sera ainsi plus une évocation de leur réalité consubstantielle par le biais de ce que les images suggèrent qu’une description ou une narration textuelle.

La Fuite du Temps

Sur les mêmes couleurs le jour file et s’éteint

La flèche d’or pur le traverse

Sur l’arbre tendre et le rayon amer

Qui fond dans la forêt épaisse

Au matin le ton est plus gris

Dans le ruisseau de feu la lame se renverse

Après le temps passé jusqu’à la nuit

L’humeur de l’homme est en détresse

Du battement du sol au déploiement de l’aile

La fuite pour saisir la vague au trot dans l’air

Même au bord du talus

Contre l’eau qui ondule

L’herbe qui suit son cours

Et l’heure apprivoisée qui sort de la pendule

Pierre Reverdy

Les Cornes du Vent

Plus épais, il avait voulu le faire plus épais pour son fils que pour lui, Roi. Et, entre la canne et la corne où se balance son chapeau et la tête vide qui rit de sa

position saugrenue, le jour se lève avec des menaces comiques, en une grimace. Holà, je te poursuis. Eh bien! je suis le plus fort et je t’aime, viendras-tu ?

Ensemble la route et le village moins longue, moins loin nous arriverons et la nuit sera gaie.

Tout mon temps pour gagner cette estime de rien qu’on me refuse encore, je combats pour un autre état et la lutte s’éternise dans la fatigue.

Je te dédie ma mort, colle ton œil à la serrure de cette chambre, vide et lugubre comme un drame, tu connaîtras l’homme qui l’habite. Les murs ont gardé son

empreinte.

Après la fuite, après la peur, sauvé de la boue j’ai fini la poursuite sous la porte cochère. Pas une lumière pour éclairer cette scène et les rideaux de ma

chambre courent sous d’autres mains. Qui est-ce?

Pierre Reverdy

Le Patineur Céleste

On a transformé le trottoir en vélodrome. Il n’y a qu’un seul coureur. Alors pourquoi court-il si vite?

On ne voit pas ses mains et le guidon remplace les pédales. Il monte.

On a peur de le voir tomber et qu’une lourde voiture l’écrase; mais au coin de la rue une glace absorbe son image qui tourne. Il est sauvé.

Pierre Reverdy

Toujours L’Amour

Sous les lueurs des plantes rares

les joues roses des cerisiers

les diamants de la distance

Et les perles dont elle se pare

Sous les lustres des flaques tièdes

A travers la campagne hachée

A travers les sommeils tranchés

A travers l’eau et les ornières

les pelouses des cimetières

A travers toi

Au bout du monde

Le monde couru pas à pas

Ton amour sous la roue du soir

A peine la force de ce geste de désespoir

A peine l’eau ridée sur le cours de ton sein

Contre le parapet fragile du destin

J’aime ces flocons blancs de la pensée perdue

dans le vent de l’hiver et le printemps mordu

Mon esprit délivré de ces chaînes anciennes

Et que la rouille a dénouées

Pour me serrer plus fort aujourd’hui dans les tiennes.

Pierre Reverdy

Poème sauce Tartare.

J’ai laissé aux chiens les os de ma mémoire

Tant ils avaient faim de connaître l’histoire

De l’un d’eux, d’en garder appétit et espoir

Quand, à la nuit tombée, viendraient les chats noirs

Les corbeaux en soutane, tenant leurs encensoirs

Psalmodiant leurs chants et offrant leurs grimoires

Aux imbéciles heureux oubliés des écritoires

Où les renégats et les poètes inscrivent en lettres noires

Le monde, le temps, les filles qui hantent les trottoirs

Avec cette chienne de vie qu’on leur verse en pourboire

Pour cet amour sans cœur qui les rend bonnes poires

J’ai laissé aux chiens les os de ma mémoire

Pour les récompenser, pour qu’ils s’offrent un costard

Quelques verres de vin et un cercueil pour mieux se coucher tard.

23 05 2022

AK

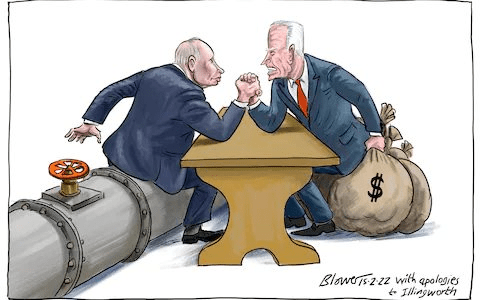

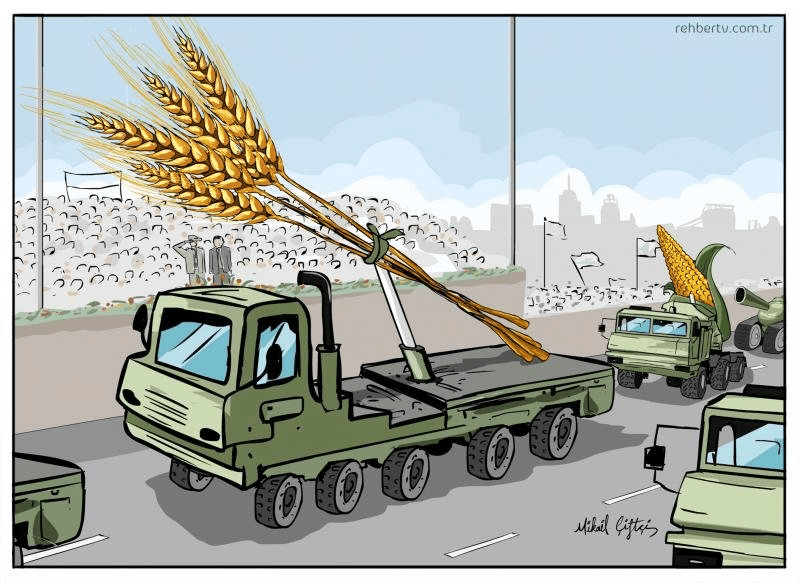

Les crobards du dimanche 12 06 2022 (et autres dessins d’humour)

Moi d’abord !

(ci-dessous, dessins tirés de Facebook sur le site de Brane Mijatovic, Serbie)

Bon, assez rigolé pour aujourd’hui !

Pour qui vos tétons ? Déréliction des urnes…

Ce soir, John est resté seul dans la cuisinette. Voici une heure, un tigre de 5 mm a piqué un de ses doigts de la main droite dans le jardin. On ne voit que peu la boursouflure sur son majeur, car il l’a saisie en pleine transfusion avec sa langue de caméléon. Jenah, (en fait Ginette), sa compagne, est allée au bal avec une copine pour fêter les dix ans d’une radio locale. Il s’en voudrait qu’elle ramenât à la maison une maladie après avoir dansé aux sons des rythmes tropicaux, terribles porteurs de fièvres musicales. Son imagination, pour l’instant, semble intacte. Aucun syndrome incapacitant ne se vérifie, d’autant que demain il devra aller voter. Il craint pourtant que son majeur ne grossisse et dans quel orifice alors pourra-il enfourner son petit bulletin doux comme une poire à lavement. Qui en sera le meilleur récipiendaire ? Les tigres de papier nichent dans les urnes, mais quid des tigres du Bengale qui allument des feux dans les banlieues ? John se pose la question ; il sait perdre son temps dans les espaces abandonnés et les squares de métropole où jamais il ne saura résoudre la quadrature du cercle, car quand il va s ‘asseoir sur un banc, il est ivre-mort. Comme ce satané moustique qui, quand il l’a dégommé, a remis le goût du sang -le sien- dans sa bouche.

L’air est encore tiède dans la pièce, et la fraîcheur règne dans le jardin. Son doigt enfle. Est-ce le début d’une fièvre délirante ? Des mouches s’agglutinent sur l’écran de son ordinateur aussi moche que lui, question batteries. Pendant que Jenah électrise les hommes qui dansent avec elle, et dont le majeur est ailleurs que dans la main que les danseurs lui tendent. On ne peut pas faire confiance aux femmes quand elles dansent. Les magazines féminins en remplissent leurs pages de popotins dont les hommes raffolent. Demain, voire de la main gauche, il lui faudra aller à la mairie, voter comme d’habitude pour un candidat qui ne passera pas cette intention dévote du suffrage universel. Mais bon, quel plaisir que de se caler les fesses à vingt heures devant la télé et d’écouter tous les blablas des uns et des autres, qui ignorent tous que ce soir, vers 17 heures, un moustique tigre a piqué le bulletin de vote de John, celui sur lequel, proprement, il avait inscrit son nom.

11 06 2022

AK

PS : ce texte ne vaut même pas d’être rémunéré en roupies de sansonnet, ni en monnaie de (vieux) singe.

La pie et le pire

Je ne pensais pas que je mourrais ainsi, lors des premiers combats, mais il faut se résoudre à oublier la vie quand celle-ci vous quitte. Dans les derniers instants pourtant j’ai entendu mes parents et mes tantes chanter victoire dans les champs ravagés de batailles inutiles et pourtant meurtrières. J’ai revu mon père dans les tranchées et ma mère en filigrane qui tranchait le pain dans la cuisine, au fond de la campagne. Mes jeunes frères et sœurs qui sautaient à la corde avant qu’ils ne bondissent sous l’impact des mines. Je les avais dessinés, des portraits au crayon, qui leur ressemblaient peu, mais ils aimaient les voir, dans le jardin ensoleillé. Quand l’obus a explosé, le mois de juin frémissait de fleurs et les arbres fruitiers peaufinaient leurs fruits qu’en juillet nous dégusterions ensemble, toute la famille réunie sous les ombrages des grands arbres.

Deux gendarmes sont venus alors pour me signifier que j’étais réquisitionné. J’avais 20 ans, l’âge de la chair à canon, l’âge des non diplômés qui sont sans recours et marchent en rang, le front bas, comme des condamnés qu’on mène à l’échafaud. Enrôlés dans une guerre absurde et meurtrière.

Dans un des arbres du bois soudain j’entendis la pie. Celle que j’étais allé, encore gamin, chercher dans son nid, tout en haut du vieux chêne centenaire, et avec laquelle j’entretenais une complicité qui, au moment de mourir devenait féérique, tant elle m’en-chantait. La vie ne se partage pas avec la mort, mais la pie chante le blues , (à ne pas confondre avec la pie meal anglo-saxonne). L’oiseau tournoyait autour des deux représentants de la loi, frôlait en tous sens leurs képis, et quand l’un d’eux sortit son arme de son étui, je ne sais pourquoi je me suis précipité sur lui. Je ne pensais pas que je mourrais ainsi. L’autre tenta de me maîtriser, mais entre nous le bruit de la guerre explosait déjà, et l’arme fatidique me terrassa d’une balle. Batailles inutiles et pourtant meurtrières.

Ainsi je disparais de la lumière du jour, ravagé de batailles inutiles, sans autre arme que mon propos, inutile et maussade. Croix blanche parmi des milliers d’autres, un peu à l’écart pourtant, juste à cette distance suffisante pour écouter chanter la pie qui se moque de cette triste histoire, et qui a regagné son nid perché tout au sommet du chêne centenaire.

09 06 2022

AK

J’suis décadent, j’aime les déconneurs !

Aujourd’hui, tant pis pour mon breton favori, il fait grand beau dans mon petit pays et je me nettoie la cervelle en sortant de notre triste monde avec quelques musiciens qui me font chanter et danser, rire, aussi ringards puissent-ils paraître inaudibles aux oreilles des sourds ! Alors, en avant les musiques!

d’abord, les gentils foldingues anglais :

Puis une dose de Morena, à mélanger dans le cocktail :

Avec une petite note de Gotainer, ça suffira pour ce soir !

Eh miaou !

Les illusionnistes

(photo illustration prise expo jardins du Luxembourg en 2008)

J’étais nu quand ce type a frappé à la porte. Au travers du judas je lui ai demandé quelle était la raison de sa visite. Il m’a simplement répondu : « je viens rédiger votre biographie. Je suis envoyé par WordPress, qui s’intéresse à votre potentiel créatif et, ce n’est pas négligeable, dit-il pour que je lui ouvre l’huis, votre porte monnaie. »Il a voulu entrer en coinçant sa chaussure dans l’embrasure de la porte, mais a ajouté :.

« Heu, je m’excuse, je ne suis pas venu seul. Ma secrétaire m’accompagne. »

Effectivement, elle était splendide, comme un imperméable luisant sous la pluie, ou plus précisément comme la rencontre d’un parapluie sec et d’une machine à coudre humide sur une table à dissection ducassienne Bref, les deux entrèrent. Je leur offris un verre. Mon peignoir regimbait un peu mais la question cruciale subsistait : « que faites vous chez moi ? J’ai au maximum et en moyenne dix lecteurs par jour, je ne suis créatif que quand la pluie arrose le jardin et cela fait deux semaines que je n’ai pas accueilli une goutte de pluie. »

L’homme sembla embarrassé. Il tourna son regard vers sa secrétaire, qui prit à son tour la parole :

« Monsieur, vous l’ignorez sans doute, mais vous êtes lu par les plus belles plumes de la langue française, et ces plumitifs vous jalousent. Nous sommes venus ici pour remettre à sa juste place vos écrits, vos souvenirs et cette place que la littérature vous doit. De telle sorte que le récit de votre vie bâtisse le monument que nous avons l’intention de vous ériger en reconnaissance à votre mérite. »

Je restai stupéfait. Comment mon petit blog pouvait-il intéresser tant de lecteurs anonymes, faire frémir tant de plumitifs aguerris ? Et puis, ces femmes qui commentaient leur plaisir à me lire, avec de gentils likes, et tous ces abonnés de WordPress qui avaient abandonné leurs ruches bruissantes de musique et d’écritures sonores, leur pain d’épice goûteux sur la toile dont tous savaient que jamais la rencontre physique ne se réaliserait, mais écrire, se raconter ou en raconter d’autres, quelle trace laisserait celui qui s’y engage ? Aucune.

A mon tour, je posais la question :

« Montrez-moi vos crayons. Ma vie est faite de noirs mensonges imprimés sur du papier blanc non recyclable et en plus écrits à l’encre amnésique.»

Ce couple de filous obtempéra : de son décolleté la secrétaire tira un stylo quatre couleurs , dévoilant ses seins gros comme deux pommes qui ne se cultivent pas ici, mais plutôt à New York. Je le saisis et remarquai immédiatement qu’il sentait l’after-chèvre, révélant ainsi mon passé caché de légionnaire, alors que la discussion s’engageait à peine. La secrétaire me demanda si j’aimais Wagner. Elle me fixait de ses yeux de Walkyrie et j’en fus troublé. J’eus voulu lui répondre que je préférais le Bel Canto, mais le stylo devait être connecté et je ne répondis que par une mimique d’enfant gâté, balbutiant : « c’est qui, Wagner? » l’autre interlocuteur intervînt à son tour. « Monsieur K., si nous vous offrons ce magnifique stylo quatre couleurs, c’est bien entendu que nous vous demandons en échange quelques éléments sur votre vie privée, afin de remplir notre banque de données vous concernant. Nous connaissons déjà le nom de votre domaine WP, mais cela nous éclaire peu sur vos capacités à exister dans la virtualité de notre monde. Ainsi Mademoiselle P., ici présente, va tester votre potentiel créatif. Je noterai vos réponses, vos faits et gestes, sur ma tablette. »

Il sortit un truc plat, rectangulaire comme les mâchoires du Progrès dont les dents sont des touches de claviers voraces, de sa valisette en cuir micronésien, mélange de peau de serpent et de crocodile, qu’il posa sur la table de la cuisinette, qui était aussi mon bureau. Je demandais à ce qu’il n’y ait aucune caméra ni dans sa tablette ni dissimulée dans la gorge profonde de Mademoiselle P., ne désirant pas que ma face d’andouille inonde les réseaux sociaux et augmente de façon grotesque les abonnés à mon site. Comme dit le proverbe africain cité jadis par Jean Rouch « petit à petit l’oiseau fait son bonnet ».

L’entretien dura une heure et vingt cinq minutes. Dans ce laps de temps me furent demandé si je ne voulais pas passer de la formule Premium à la Business, incorporer de la publicité à la page d’ouverture, et tenter de gagner un séjour en Californie dans les locaux privés de WP, avec piscine et poulettes rôties au soleil de la Côte Ouest. Puis, vers la fin de la conversation, il me fut demandé si je pouvais payer en roubles. C’est alors que je me rendis compte de l’arnaque sous-jacente qu’induisait ces deux escrocs. Mademoiselle P. tenta de me reprendre mon stylo quatre couleurs. Elle avait senti que leur arnaque ne fonctionnerait pas avec moi, que j’avais beaucoup d’expérience dans la négation d’un monde vendu comme meilleur et que mon attrait pour les jolies femmes avait cessé passé mes soixante cinq ans, ce qu’entre amis nous nommions la retraite macronienne, chapeautés les jours d’élection de bicornes napoléoniens.

Nous nous regardâmes en chiens de faïence, lorsque l’horloge de ma grand-mère franc-comtoise tinta cinq fois, après avoir égrené ses quatre tintements de quart d’heures. Le soir descendait par la fenêtre de la cuisinette, et un ciel chargé de nuages obscurcissait la pièce. Un ciel d’orage digne de ceux que l’on observe tous les trois jours en Bretagne, et une fois tous les deux ans en Australie. Mais comment chasser les deux intrus qui ne bougeaient pas de leur siège, toujours décidés à m’entourlouper ? J’étais fait comme un rat, songeais-je. J’avais beau être nu dans mon peignoir à reluquer cette grande girafe qui tentait de récupérer le stylo quatre couleurs que je serrais encore dans ma main droite, aucune réponse ne répondait à leur menace visuelle. Pourtant, je les menaçais d’aller sur Blog spot, sur Over blog, sur Tik Tok, sur Instagram, sur Twitter sur Paramount Channel, voire sur Netflix, mais ces deux tartempions me rirent au nez. Ils échangèrent un regard dont je me souviendrai toujours. Un regard qui disait : » on laisse tomber, Mademoiselle P., ce vieux con ne nous ramènera pas de fraîche, il n’a visiblement ni thune ni charisme à mettre dans notre cochonnet. La prochaine fois, on lui enverra Avast et Mac Afee, pour lui flamber son petit ordi s’il ne veut pas souscrire à l’anti-virus de son engin. Et là, je te le dis, il va regimber, le Papi ! »

Ils se sont levés, ont pris la porte sans dire au revoir. Il pleuvait dru et la pluie, sous de fortes rafales de vent, est rentré dans la cuisinette et a inondé le clavier de la bécane où j’écrivais mon expérience de la négation d’un monde vendu comme meilleur. Ne me restait que ce putain de stylo quatre couleurs et des feuilles de papier en fibres de figuiers recyclées, blanchies à la main. Alors, j’ignore encore pourquoi, je dessinais sur l’une d’elles une grande girafe, qui ressemblait étrangement à Mademoiselle P.. Juste pour que mon peignoir regimba dans l’inutilité de croire qu’écrire mène nulle part.

07 06 2022

AK

Collier de nuit.

J’ai pendu mes lèvres à ton cou pour que des grains de salive habillent d’un intense collier la nuit qui t’appartient, seule, et ne laissera de moi aucun souvenir. Pourtant, rien ce soir n’envisage entre nous un avenir égalitaire : la louve a mangé l’agneau, la corneille le camembert et la renarde aurait, dit-on, forniqué quelques louveteaux dans les sous-bois. Mes lèvres restent suspendues à ton récit. Et comme tu ne me racontes aucun de tes rêves la commissure de tes lèvres rembourse mes gouttes de salive, entre deux ronflements, quand les araignées du plafond descendent dans ma gorge et vont respirer l’air frais du printemps.

Avant de te rencontrer, j’étais maigre. La pluie nettoyait mes oreilles, mon corps sentait l’herbe des champs et la bouse de vache. Puis j’ai aperçu ton gros cul dans une impasse de cette avenue dont j’ai oublié le nom. Pour la première fois de ma vie, j’ai su. Oui, j’ai su que ce cul d’éléphant je pouvais l’avoir avec mon petit calibre, en visant bien malgré tout. Dieu ne m’a jamais pardonné d’avoir, pour une fois, tiré en pleine cible, tiré au but. Le Destin est souvent une erreur qui vise à rebours de son objectif. Petit déjà, je réclamais un cheval à bascule pour Noël à mes parents. Mais mon père a opté pour une arme de poing, qui me serait utile, plus tard, quand je suivrai mes études au Texas .

Moi, à cette époque, je voulus ensuite manier l’arbalète suisse. Guillaume Tell était alors mon héros. Si tu ratais la pomme, percer l’œil d’un clampin te rendait réserviste des fois qu’il faudrait sortir de la neutralité quant à la guerre mondiale.Et du bout de mes lèvres je léchais tes lobes d’oreilles. Entre deux détonations. Quand la pluie et tombée nous avons tous rempli des bidons en bas des immeubles brinquebalants d’où les gouttières étaient restées plus ou moins intactes. Cette eau nous ravigotait, nous allions gagner . Les perles de sueur, la salive et les chapelets de larmes finiraient par éclore dans des chants de victoire.

Hélas, toute cette salive, ces postillons adamantins, dans la luxure des ambitions finiraient bien par habiller la nuit de colliers mirifiques, chatoyants, sur lesquels des lèvres cousues avec élégance tairaient la réalité du monde, de la louve qui mange l’agneau, de la corneille et du renard, qui court encore.

04 06 2022

AK

Commentaires récents